RECONNAISSANCE

ET RESPECT DES

DROITS FONDAMENTAUX

| Accueil | |

| |

Les peuples indigènes sont sur tous les continents de la planète et représentent environ 300 millions d'êtres humains. Englobés dans des États dont ils ne sont, dans la plupart des cas, pas partie prenante, dont les lois et les institutions leur restent étrangères, dont ils ne comprennent ni la langue ni les mœurs, dont ils ne partagent pas les croyances et les systèmes de valeurs, ces peuples minoritaires sont marginalisés politiquement, économiquement, culturellement. |

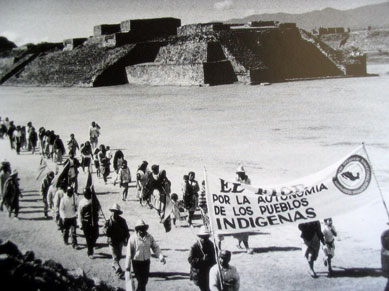

Droits des Peuples Indigènes - photo de Miguel ZAFRA

Si certains de ces peuples ont pu pendant des siècles vivre dans un isolement relatif qui les a quelque peu protégés, l'expansion économique mondiale des pays industriels, la volonté d'exploitation intensive de toutes les ressources de la planète attaquent aujourd'hui en tous lieux leurs territoires, leur environnement, leurs moyens d'existence, leurs modes de vie.

Dans certaines circonstances, leur combat se livre contre les forces du "progrès" économique et contre les spoliations qui s'ensuivent, dues - pour ne citer qu'eux - aux propriétaires terriens, aux compagnies d'exploitation forestière ou aux multinationales minières.

Dans d'autres, ils sont aux prises avec des gouvernements qui les considèrent comme des vestiges d'un passé aboli parce qu'ils vivent en harmonie avec leur environnement en pratiquant depuis des milliers d'années une forme de développement durable, bien avant que le concept ne soit mis à la mode.

Dans d'autres encore, ils se trouvent confrontés à des guerres civiles auxquelles ils sont totalement étrangers, à des institutions bancaires internationales qui financent des projets de développement contraires à tout bon sens, à des maladies apportées par les pays "développés" ou à l'homogénéisation culturelle agressivement imposée par l'Occident.

Ceux qui survivent actuellement doivent faire preuve de ténacité face aux obstacles, et emploient aujourd'hui des moyens nouveaux : publication de journaux, émission de programmes radio, représentation politique dans certains pays.

Le droit à la possession collective ou individuelle de la terre des peuples indigènes a fait son apparition dans le droit international avec l'article 11 de la Convention 107 (1957).

La Convention 169 l'a complétée. Celle-ci est relative aux droits des peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants et a été adoptée en 1989 par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), une agence des Nations-Unies.

Elle reconnaît leur droit à disposer d'eux-mêmes et un ensemble de droits fondamentaux essentiels à la survie des peuples indigènes : le droit de ces peuples à exercer leur contrôle sur leurs propres institutions, leurs modes de vie, leur développement économique, à maintenir et développer leurs identités, leurs langues, leurs religions dans le cadre des États où ils vivent. Elle insiste sur " l'importance que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec la terre […] et en particulier les aspects collectifs de cette relation. " (art.13). Elle constitue, avec la Déclaration des droits de peuples indigènes, adoptée le 13 septembre 2007, la référence internationale en matière de défense des droits des peuples indigènes.

La Déclaration du 13 septembre 2007 établit des normes qui permettront d'évaluer l'attitudes des Etats envers les peuples indigènes. Mais contrairement à la Convention 169 de l'OIT - l'instrument international de référence les concernant - la Déclaration des Nations-Unies n'est pas contraignante et aucune sanction ne sera prise à l'encontre des gouvernements qui ne la respecteront pas. Depuis le sommet de Johannesburg en 2002, les États ont confirmé leur engagement en faveur du "développement durable" et du droit des peuples autochtones. Cependant, fin 2007, seuls 19 pays ont signé la Convention 169 et il reste maintenant à mettre ces résolutions en pratique car ces droits sont peu respectés. La plupart des décisions réglées devant les tribunaux juridiques et administratifs, n'ont pas d'incidences sur le terrain.

Le processus de mondialisation est générateur de pauvreté pour de nombreux groupes sur la planète, les peuples traditionnels en premier lieu. Le constat est fait qu'ils participent peu à l'agriculture et à l'industrie mondialisées. La protection des peuples indigènes dans une économie mondialisée passe par l'économie solidaire et le commerce équitable, par le développement de l'éducation dans le respect des cultures autochtones, le tout orchestré et mis en oeuvre par les principaux concernés : les populations elles-mêmes. L'artisanat lié à la mode ethnique est une source de revenus complémentaire qui permet à un petit nombre de vivre.

| Accueil |