TRIBUNE

TRIBUNE

| Accueil | |

| |

Cet espace propose des textes, articles, discours, témoignages ou interviews, de personnalités diverses, qui viennent enrichir les propos exposés dans les rubriques précédentes. |

SOMMAIRE |

|

LES CHARLATANS DU TOURISME VERT

NELSON MANDELA et le poème INVICTUS de WILLIAM ERNEST HENLEY

ALLIANCE MONDIALE DES PEUPLES AUTOCHTONES ET TRIBAUX

CLAUDE LEVI-STRAUSS (1908-2009)

DÉCLARATION DU FORUM DES PEUPLES INDIGÈNES D'OAXACA,

EDGAR MORIN

JEAN MARIE GUSTAVE LE CLEZIO

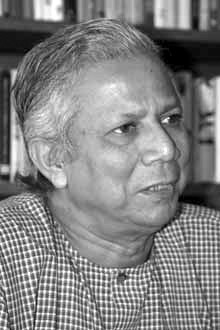

MUHAMMAD YUNUS |

LES CHARLATANS DU TOURISME VERT

Menaces sur les réserves naturelles en Amérique latine

Les visites au temple d'Angkor au Cambodge confiées à une société de tourisme ; des villes historiques comme celle de Huê au Vietnam soumises à un flot touristique non maîtrisé… Malgré l'inscription de certains sites au patrimoine mondial de l'humanité par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), les objectifs financiers finissent par l'emporter, au détriment des lieux eux-mêmes et des populations. Certes, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a promu l'idée d'" écotourisme ". Un mot qui sonne bien aux oreilles des voyageurs soucieux d'écologie. Mais, en l'absence de définition précise, des gouvernements et des groupes privés parent de ce label des projets fort peu écologiques et carrément antisociaux. Comme par exemple sur les sites en Amérique latine.

Article d'Anne Vigna paru sur le site du Monde-Diplomatique en juillet 2006

Dans le nord du Guatemala et de la réserve biosphère maya (RBM), la plus importante aire protégée d'Amérique centrale, le site archéologique du Mirador était un joyau bien gardé par la forêt. Hormis les communautés locales et les archéologues, personne ne connaissait l'existence de ces vingt-six cités mayas, datant de la période préclassique et antérieures de mille à mille huit cents ans aux autres grands sites mayas (Palenque, Copán, Tikal). Les spécialistes considèrent le Mirador comme le berceau de la civilisation maya ; il abrite les pyramides les plus élevées jamais construites en Méso-Amérique (147 mètres de haut). Un archéologue américain, M. Richard Hansen, a vu dans ce patrimoine une nouvelle mine d'or : " Nous avons ici une combinaison unique de forêt tropicale et de sites archéologiques d'une valeur inestimable, qui créent un potentiel touristique énorme pour le Guatemala. "

Et de proposer la construction d'un complexe touristique permettant, selon lui, d'assurer des revenus pour, à la fois, restaurer le site, stopper le pillage archéologique et conserver les ressources naturelles. Le projet El Mirador est donc né, affublé du label "écotourisme", et appuyé par le président du Guatemala, M. Oscar Berger, ainsi que par une longue liste d'institutions assurant n'œuvrer que pour la conservation de la réserve (1). Pourtant, avec l'arrivée prévue de cent vingt mille touristes par an dans ce milieu préservé, l'affaire divise les communautés jusqu'alors unies ; elle conduit à privatiser un patrimoine, sous couvert d'objectifs scientifiques et/ou touristiques peu clairs (2).

Avant que le projet ne soit connu dans le détail, et son impact écologique un tant soit peu établi, El Mirador est déjà annoncé dans la presse comme une très bonne nouvelle pour l'économie du pays et la conservation de la planète. La question de l'eau n'est même pas abordée. Or il n'y en a pas au Mirador ; pour les fouilles, elle est acheminée par hélicoptère. Et pour les touristes, le jour où ils arriveront ? Aucune réponse. Mais, pour M. Hansen, il serait urgent d'agir (c'est-à-dire d'exproprier) : " La richesse de la RBM doit être préservée ; les communautés locales sont responsables de sa détérioration. "

Une justification particulièrement scandaleuse. La communauté incriminée (lire "Un moyen de sauver les villages") appartient au réseau de l'Association des communautés forestières du Petén (Acofop), primée au Sommet de la Terre à Johannesburg, en 1992, pour "sa gestion durable de 500 000 hectares de la réserve" sous les contraintes du label forestier Forest Stewardship Council (FSC) (3). "En aucun cas, Acofop n'est responsable de la déforestation de la RBM, s'insurge Mme Ileana Valenzuela, du groupe Actions et propositions du Petén. M. Hansen sait pertinemment qu'elle est détruite par l'exploitation pétrolière, forestière [privée] et par les routes du narcotrafic. Or le tourisme va créer des déplacements et des activités supplémentaires dans une zone encore préservée de la réserve justement grâce au travail d'Acofop."

El Mirador a déjà dû revoir sa copie pour une présentation plus "verte", après le tollé général qui a accompagné ses premiers plans : un train et un héliport ont remplacé les routes et l'aéroport initialement prévus. Cependant, rien ne dit que cette zone ne sera pas, un jour, parcourue par les bus des touristes ou par les camions des entreprises forestières, si les "routes touristiques" que projette l'organisation Mundo Maya, une composante du plan Puebla-Panamá (4), voient le jour. Mundo Maya regroupe la Banque interaméricaine de développement (BID) et les ministres du tourisme du Mexique, du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du Belize pour développer un tourisme "vert" et bénéfique pour les populations locales... tout au moins dans les intentions.

Dans les faits, les objectifs de Mundo Maya visent à "faciliter les déplacements des touristes entre les sites archéologiques mayas et créer des infrastructures de tourisme (5)". Autrement dit, établir des voies de communication entre les sites de Palenque et Tulum au Mexique, Tikal au Guatemala et Copán au Honduras, qui traverseront la zone encore intacte de la RBM, très près du Mirador (6). Officiellement, la région s'est engagée à développer "un tourisme plus respectueux des cultures et de l'environnement dont les bénéfices permettent de combattre la pauvreté (7)". En réalité, cette politique risque de provoquer rapidement le contraire.

Au Mexique, les côtes du pays se bétonnent, avec cent quarante-deux projets en cours de réalisation (sur deux cent soixante prévus) pour accroître l'"offre plage" (8). A l'exception notable du Costa Rica, qui met en œuvre une politique de conservation, l'Amérique centrale a compris que la nature se vend bien. Toutefois, les projets classés "écotourisme" impliquent bien souvent que l'activité se déroule dans la nature, sans prévoir ni participation des habitants à la définition et à la gestion du projet ni aménagements écologiques pour réduire l'impact de l'activité. Les investisseurs privés étant demandeurs de lieux vierges, protégés, les pays fournissent la matière première et, employant les recettes du tourisme classique, chaque administration rêve de développer un "grand projet" pendant son mandat.

Le président mexicain Vicente Fox a soutenu dès son élection, en 2000, une désastreuse initiative de Fonatur, l'instance fédérale chargée de l'essor du tourisme. Il s'agit d'exploiter le "dernier aquarium mondial", en Basse-Californie, région d'une biodiversité marine unique et lieu de reproduction de la baleine grise et du requin-baleine. Sur deux cent quarante-quatre îles (9), très sensibles aux sources de pollutions sonore et chimique, le projet Mar de Cortés veut attirer les yachts américains, construire vingt-quatre marinas susceptibles de recevoir cinquante mille embarcations privées. Cinq millions de touristes sont espérés d'ici à 2014.

Les investisseurs privés ont les mains libres : le projet Paraíso del Mar ("Paradis de la mer"), une des composantes de Mar de Cortés, a débuté sans disposer des autorisations nécessaires ni d'étude d'impact en bonne et due forme. Sur 500 hectares, il prévoit la construction de mille cinq cents villas, deux mille chambres d'hôtel, deux golfs, un centre commercial, un parc récréatif et deux hôpitaux privés, pour un investissement estimé à 900 millions de dollars. Face aux agissements des investisseurs (construction de routes sans autorisation, destruction de mangroves...), l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) vient de classer les îles du golfe de Californie, censées être protégées par le Mexique depuis 1978, au Patrimoine mondial de l'humanité. Il est significatif que ni le gouverneur de l'Etat, M. Narciso Agúndez, ni le maire de La Paz, M. Victor Castro Cosío, n'aient assisté à la cérémonie officielle de classement du site par l'Unesco, le 23 août 2005, alors que tous les deux avaient inauguré le chantier de Paraíso del Mar. "L'Unesco ne pourra réglementer quoi que ce soit face au tourisme, elle n'en a pas les facultés", déplore M. Gonzalo Halffter, expert auprès de l'organisation, qui ne peut intervenir que si un gouvernement le lui demande - et ce n'est pas le cas de l'Etat mexicain. En revanche, un réseau d'associations locales, Ciudadanos Preocupados AC, a attaqué en justice ces projets privés en raison "des études d'impact qui oublient la présence des baleines ou des mangroves". D'après ce réseau, "le contexte social est nié, et le développement local est tout sauf une priorité".

Le Honduras pratique aussi l'"écotourisme" sur une des plus belles portions de la côte caraïbe, à l'entrée du parc national Jeanette Kawas, terre des Garifunas, population afro-créole installée ici depuis 1880. Sur la côte, le pays a déjà "vendu" aux Nord-Américains ses îles pour la plongée - autour de Roatán, où l'on parle anglais et paie en dollars - et ses terres agricoles pour les ananas de la compagnie américaine United Fruit (devenue, depuis 1990, Chiquita Brands Company). Restait donc cette partie de côte ourlée de cocotiers jusqu'ici oubliée du gouvernement de Tegucigalpa.

Au nom du très pratique "intérêt national", l'Institut du tourisme du Honduras a purement et simplement exproprié 300 hectares de littoral sans indemniser les Garifunas. En 2004, il a vendu cette bande de terre 19 millions de dollars à la société privée qui s'est constituée pour réaliser le grand projet Micos Beach & Golf Resort. Cette dénomination a d'ailleurs ému plus d'un Garifuna. "Dans notre langue, micos signifie singe et il n'y a jamais eu de singe par ici. Leurs seuls singes sur la plage, c'est nous, les Garifunas !", explique le jeune Alex Podilla, président de Pélican Café, association de promotion de la culture garifuna. Pas de singes donc, mais un golf de 25 hectares, deux mille chambres d'hôtel, cent soixante-dix villas, un centre de convention, une marina, etc. Si l'attraction principale est bien le parc national où doivent se dérouler, sans plus de précisions, "plusieurs activités", selon les promoteurs, "la danse et la musique garifunas ont aussi beaucoup d'attraits". Les antres du tourisme sexuel sont-ils déjà prévus ?

Dans ces trois grands projets - El Mirador, Mar de Cortés et Micos Beach -, la nature est exploitée et vendue, comme l'a été, il y a quarante ans, la magnifique baie d'Acapulco. Les méthodes employées n'ont guère changé : corruption des autorités, information tronquée, indemnisation ridicule ou inexistante des terres, déni continuel des conséquences écologiques et sociales. A l'origine, on trouve les mêmes promoteurs et investisseurs (dénommés aussi "coyotes du tourisme" pour l'achat à bas prix des terrains), en quête des derniers bijoux intacts de la planète.

On est très loin des engagements pris par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et par les Etats en la matière, à travers le code mondial d'éthique du tourisme et la déclaration de Québec sur l'écotourisme (10). Et à des années-lumière d'une véritable définition de ce dernier. Sous couvert de conservation (réelle ou non), cette dénomination conduit à une privatisation encore plus rapide des ressources naturelles que ce que permettait le tourisme classique. Les projets affichent parfois des aménagements écologiques, mais tous exigent des garanties sur la propriété de la terre et poussent les habitants vers la sortie.

La communauté locale perd sa terre, sa réserve de pêche ou sa source d'eau, c'est-à-dire tout ce qui lui permet de survivre. Parfois, les zones fédérales (plages, bords des rivières, forêts) tombent dans les mains du privé par un tour de passe-passe d'une illégalité déconcertante. En fait, ces programmes réservent les dernières baleines, les ultimes ceibas (l'arbre emblème du Guatemala) ou le lagon des Garifunas aux plus fortunés, ceux qui justement auront contribué le plus à leur destruction. Il deviendra alors normal de payer, et de payer cher, pour profiter d'une nature préservée. El Mirador compte sur le tourisme européen (plus cultivé), quand Mar de Cortés et Micos Beach sont taillés sur mesure pour les Américains.

L'utilisation frauduleuse de la dénomination "écotourisme" n'est pourtant guère dénoncée. L'écotourisme en général bénéficie d'une bonne image, et son développement est d'actualité. Pour les agences de développement internationales, il semble même être devenu une panacée. En Amérique centrale et au Mexique, agences de l'Organisation des Nations unies (ONU) (11), organismes de financement, BID, Banque mondiale, United States Agency for International Development (Usaid) et Union européenne ont dans leurs cartons de multiples projets pour les communautés locales (12). Ils justifient les avantages de cette politique, au nom de la création d'une économie locale, de la formation professionnelle et de la prise de conscience par les habitants de la richesse de leur patrimoine naturel et culturel. Une formule presque parfaite en somme, qui répondrait à la nécessité de valoriser le patrimoine tout en assurant sa conservation.

Des organismes comme l'organisation non gouvernementale (ONG) Conservation internationale et la BID, pourtant très critiqués pour les politiques qu'ils ont menées dans la région, ont quand même financé, dans les années 1990, de petits projets de tourisme 100 % communautaires dans lesquels les habitants assurent une vraie préservation du milieu grâce aux gains obtenus du tourisme.

Dans les projets du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), explique M. Diego Masera, responsable du tourisme pour l'Amérique au sein de cette organisation, "la participation de la communauté est le moteur du processus de conservation, et aucune activité de tourisme ne se fait sans la population". En revanche, du côté des Etats, la donnée "communautaire", c'est-à-dire la création et la gestion du projet par les habitants, pose un nouveau problème. Une communauté organisée et consciente de la valeur de ses ressources naturelles, se révèle moins à même de vendre sa terre à bas prix, de laisser privatiser sa source d'eau ou sa cascade.

Au Chiapas, les projets d'écotourisme promus par les gouvernements (local et fédéral) ne se fondent pas sur le modèle communautaire, mais tendent à promouvoir un tourisme familial et privé. Le gouvernement local ne cesse de vanter l'écotourisme comme la "solution aux problèmes économiques du Chiapas", mais finance depuis quelques années les pires projets d'écotourisme du Mexique... Selon M. Maxime Kieffer, consultant dans ce secteur, qui vient d'enquêter au Chiapas, "les habitants n'ont pas été consultés dans la phase préparatoire. On leur présente l'activité et les cabanes toutes prêtes, en béton, sans aucun aménagement écologique pour limiter les pollutions. Les responsables ne sont pas formés, il n'y a pas de gestion collective, pas de projet de développement local, même pas une réflexion sur les déchets". Pis : quand les communautés refusent un projet sur leurs terres, les méthodes employées pour les convaincre laissent présager un sombre avenir dans la région. Ainsi, le conseil autonome de la communauté zapatiste Roberto Barrios a dénoncé à plusieurs reprises les intimidations de fonctionnaires publics comme celles d'investisseurs privés pour créer un projet d'écotourisme proche de ses cascades. Or le premier droit d'une communauté est de pouvoir refuser l'arrivée de visiteurs sur ses terres - donc de ne pas se voir imposer de projets, même s'"ils sont très, très bien", comme le répète sans cesse à la presse la responsable du tourisme au Chiapas.

Ces projets sont également financés par l'Union européenne à travers le programme Prodesis. Avec un tel partenaire - le gouvernement pourtant peu recommandable de M. Pablo Salazar (Parti révolutionnaire institutionel [PRI]) -, l'Union appuie des projets touristiques qui n'ont rien d'écologique et sont, sur bien des points, contraires aux règles de base de l'écotourisme. Dans la communauté lacandone de Lacanjá Chansayab, les familles gèrent des projets privés sans aucune collaboration entre elles. Elles reconnaissent porter toujours leur tunique traditionnelle (13) parce que les formateurs envoyés par Sectur (le ministère du tourisme) leur ont assuré que les touristes voulaient les voir ainsi.

Si l'on en croit les dépliants, le Chiapas est le royaume de la nature et de la paix. Le vert de l'écotourisme ferait ainsi disparaître le kaki des soldats, qui n'ont pourtant jamais quitté la région depuis 1994, date du soulèvement zapatiste. La communication est en effet astucieuse et pourrait bien fonctionner. Dans le bureau local de Sectur, à Tuxtla Gutiérrez, on reconnaît que les projets montés ne respectent pas les principes-clés de l'écotourisme, mais que le concept est utilisé dans toute la promotion du gouvernement.

En coprésidant le second Forum international du tourisme solidaire (FITS) au Chiapas en mars 2006, la France a pourtant cautionné cette fausse image. M. Fox, le même qui propose la destruction de la Basse-Californie, a été accueilli par M. Salazar, comme "le grand fondateur du tourisme solidaire". Les efforts du Chiapas en la matière ont été abondamment vantés par M. Jean-Louis Dieux, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour lequel le Chiapas est un pionnier et bientôt un modèle du tourisme solidaire... Au même moment, les participants au forum venus d'Afrique et d'Asie se plaignaient dans une lettre ouverte aux organisateurs de "n'avoir discuté avec aucune communauté lors des visites de terrain". Une preuve supplémentaire que la vision impulsée par le gouvernement local n'est pas exactement la même que celle des participants à ce forum.

Au sein du FITS comme ailleurs, le sauvetage de l'appellation "écotourisme" est devenu une priorité des réseaux, associations, universitaires qui défendent le concept. Le label, en particulier pour le tourisme solidaire, est apparu au départ comme la solution la plus indiquée.

Un label du tourisme solidaire garantirait, en plus d'un souci de préservation du milieu, la gestion par les habitants du projet de tourisme et un réinvestissement d'une part des bénéfices dans des services communs. En France, les voyagistes solidaires regroupés dans l'Association pour un tourisme équitable et solidaire (ATES) ont invité Fairtrade Labelling Organizations (FLO) (14), qui surveille la chaîne du commerce équitable, à travailler sur ce thème. Ces associations devenues voyagistes ont en effet tout intérêt à jouer la transparence et à mettre en avant leurs actions de solidarité et leur éthique, quand d'autres agences se limitent à un code de bonne conduite mais utilisent les termes attractifs de "tourisme responsable" dans leur communication.

Mais la certification reste un processus lourd, complexe et coûteux. Pour M. Ernest Cañada, responsable de l'ONG espagnole Action pour un tourisme responsable (ATR), "les frais de certification liés au label écartent les petits projets". Au Mexique, par exemple, le coût de certification du label du commerce équitable avoisine les 2 000 euros par an pour une organisation de producteurs de café. "De plus, poursuit M. Cañada, en labellisant le café de multinationales comme Nestlé, McDonald's ou Carrefour, FLO a pris un autre chemin. Certifier l'activité d'écotourisme que mèneront bientôt les chaînes hôtelières, qui continueront par ailleurs de violer les droits de leurs salariés, n'a pour nous aucun sens."

Pour ne pas reproduire les erreurs de labellisation du commerce équitable, les frais de certification ne devraient pas être assumés par le projet, afin que les plus petits - qui sont la majorité - aient également accès à ce réseau. Mais, surtout, un label de tourisme solidaire, durable ou responsable, devrait dans ses fondements exclure de la compétition les grands groupes de tourisme.

Labellisé ou non, l'écotourisme doit cesser de tromper son client. L'activité n'est pas une solution universelle qui peut s'appliquer partout : il n'est pas possible de reconvertir tous les peuples qui vivent près d'un site archéologique ou dans une forêt primaire en "guides" sous prétexte de protection ou de développement social. Le gouvernement du Chiapas mine dangereusement l'avenir en misant, si vite et si mal, sur la case "écotourisme". Et, de même que le commerce équitable n'a pas enrayé la crise du café dans la région, l'écotourisme " frelaté " ne fera pas grand-chose contre la pauvreté.

Anne Vigna.

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/07/VIGNA/13608

(1) L'Université de Californie, la National Geographic Society, Counterpart International, ou encore Global Heritage Fund.

(2) Au Chiapas, l'organisation Maderas del Pueblo a dénoncé plusieurs fois des programmes de biopiraterie affublés du nom d'écotourisme. A ce jour, ces accusations ne sont pas prouvées, mais aucune investigation sérieuse n'a été menée par les autorités.

(3) Le FSC est une organisation non gouvernementale (ONG) qui regroupe depuis 1993 des propriétaires forestiers, des entreprises de la filière bois, des groupes sociaux et des associations écologistes. Le label FSC se base sur dix principes et cinquante-six critères, avec vérification menée par des sociétés de certification indépendantes.

(4) Le plan Puebla-Panamá est un plan de " développement " censé créer des infrastructures (routes, ports, barrages, etc.) pour l'implantation d'activités économiques (maquilladoras, mines, etc.) du Panamá jusqu'à l'Etat de Puebla, au Mexique. Lire Braulio Moro, " Une recolonisation nommée "plan Puebla-Panamá" ", Le Monde diplomatique, décembre 2002.

(5) Documents de la BID, projets tourisme, plan Puebla-Panamá, www.iadb.org/ppp

(6) Voir le dossier de l'ONG guatémaltèque Trópico Verde, " Qué es el proyecto Mundo Maya ? "

(7) " Déclaration des îles de Galápagos " (2002), sommet ibéro- américain et caraïbe des vingt ministres du tourisme et de l'environnement (Equateur). Engagements réitérés par les mêmes en septembre 2004 avec la " Déclaration du fleuve Amazonas ", lors du sommet d'Iquitos (Brésil).

(8) Les autres segments comprennent le tourisme culturel, le tourisme d'affaires, le tourisme de croisière, le tourisme d'aventure et l'écotourisme. Source : Sectur (ministère du tourisme mexicain), Proyectos en desarrollo, Mexico, 2005.

(9) Pour l'Unesco, ces îles abritent la biodiversité marine la plus riche : huit cent quatre-vingt-onze espèces de poissons, six cent quatre-vingt-quinze espèces de plantes aquatiques, et un tiers des cétacés.

(10) Adoptée en mai 2002, après l'année internationale de l'écotourisme en 2001.

(11) Organisation internationale du travail (OIT), Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), OMT.

(12) La plupart des projets concernent des communautés paysannes ou indigènes installées dans des environnements protégés par une législation nationale ou internationale (les réserves de la biosphère de l'Unesco, le corridor biologique méso-américain...).

(13) Les Lacandons ne sont pas le peuple originaire de la " forêt lacandone ", même si le gouvernement " vend " cette fausse identité. Cette population maya est originaire de la péninsule du Yucatán.

(14) FLO est né en 1997 pour regrouper une vingtaine d'associations du commerce équitable dans le monde (dont Max Havelaar). En 2004, FLO-Cert a certifié cinq cent quarante-huit coopératives (www.fairtrade.net).

Retour en haut du texte

Nelson Mandela

et le poème INVICTUS de William Ernest Henley

|

Nelson Rolihlahla Mandela, né le 18 juillet 1918 à Mvezo dans l'est de la province du Cap en Afrique du Sud, fut l'un des meneurs historique de la lutte contre le système politique d'apartheid en Afrique du Sud.

Condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité pour son action pour l'égalité des droits civiques, Nelson Mandela passa 27 années dans les geoles de l'Apartheid avant d'être libéré le 11 février 1990.

|

Nous souhaitons rendre hommage à Nelson Mandela à l'occasion du 20ème anniversaire de sa libération, en reproduisant ici son poème préféré, le célèbre INVICTUS, écrit par William Ernest Henley en 1875.

|

Texte original : |

Traduction littéraire : |

Traduction littérale : |

Alliance Mondiale des Peuples

Autochtones et Tribaux

|

L'Alliance mondiale des peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales est un réseau planétaire d'organisations de populations autochtones vivant dans les forêts tropicales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. L'Alliance a été fondée en 1992 dans le cadre d'une conférence autochtone organisée en Malaisie, au cours de laquelle la Charte de l'Alliance a été adoptée. |

UNE LONGUE LUTTE POUR NOS DROITS

La lutte pour nos droits en tant que peuples autochtones remonte à l'époque où les colons ont envahi nos territoires, profané nos sols et pillé nos ressources. Les cinquante millions d'entre nous qui vivions dans les forêts tropicales ont été tout spécialement victimes de l'exploitation et de l'oppression car l'abattage, l'extraction minière, l'élevage, le déplacement forcé et d'autres formes de colonisation ont marqué notre histoire du signe de la mort et de la spoliation. Nous, peuples autochtones, sommes plus de 300 millions et nos 4 000 langues et cultures représentent 90% de la diversité culturelle mondiale. Nos territoires couvrent en outre des régions offrant une diversité biologique extrême, telles que des forêts et des récifs coralliens. L'immense biodiversité actuelle n'existe d'ailleurs que parce que les populations autochtones ont entretenu la diversité des espèces depuis des millénaires : leurs connaissances, leurs compétences et leur perception en la matière, basées sur des principes de durabilité, ne sont plus à démontrer. Partout en régions forestières, les populations autochtones perpétuent des pratiques agricoles qui favorisent la diversité biologique et qui font partie de nos coutumes depuis la nuit des temps.

La production autochtone repose sur la connaissance et l'utilisation durable d'un grand nombre d'espèces différentes. Les populations autochtones ont fait preuve d'esprit d'innovation en favorisant cette diversification et en se servant de toutes les espèces présentes dans leur région. C'est ainsi que les ressources forestières fournissent des fruits pour denrées alimentaires et boissons, des médicaments, des abris, des pesticides et des vêtements. La gestion éclairée de zones écologiques très variées atteste de l'immense flexibilité de nos compétences en matière de biodiversité, et établit un lien incontestable entre le concept de territoire, le concept de culture et notre identité en tant que peuples autochtones.

Cette relation réciproquement enrichissante entre les peuples autochtones et la biodiversité forestière est hélas menacée par les pressions qui s'exercent dans les régions envahies par les colonisateurs - ces étrangers en quête de fortune qui n'hésitent pas à déplacer les habitants originaires des lieux. Nous, peuples autochtones, sommes donc des peuples colonisés. Le libre accès que les Etats ont octroyé aux colonisateurs et aux multinationales en vue de l'exploitation de nos ressources forestières limite nos possibilités de production durable et laisse notre milieu naturel aux mains de forces destructrices.

Depuis une vingtaine d'années, toutefois, la mobilisation internationale des peuples autochtones est parvenue à attirer l'attention sur les dangers qui les menacent. Les Nations unies notamment accordent une importance croissante aux droits autochtones, comme en témoigne l'approbation du projet de Déclaration internationale des droits des peuples autochtones par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités en 1993. Ce document fixe une série minimale de normes en vue de la reconnaissance de nos droits. La Commission des droits de l'homme s'est penchée entre temps sur la création d'une Instance permanente pour les populations autochtones, qui nous servirait de centre de liaison au sein du système des Nations unies.

Parallèlement à ces initiatives émanant de la Commission des droits de l'homme, les Nations unies ont amorcé un processus visant à la mise en place et à l'application d'instruments de protection de l'environnement à l'échelon mondial. La Conférence de Rio sur l'environnement et le développement (CNUED) constitue un élément essentiel de ce processus, notamment au travers de ses deux principaux documents : le Programme " Action 21 " et la Convention sur la diversité biologique. Les peuples autochtones sont l'un des grands groupes cibles du premier et sont mentionnés à plusieurs reprises dans le second, ce qui n'est guère surprenant puisque nous vivons principalement dans les régions exposées aux risques de destruction écologique. Nous considérons d'ailleurs, en tant que peuples autochtones des forêts tropicales, que l'avenir de l'environnement et notre propre survie sont inextricablement liés. Nous avons un destin commun.

Nous avons organisé notre propre réunion à Kari-Oca, en marge du Sommet de Rio. La Déclaration de Kari-Oca, issue de cette réunion, est devenue la déclaration officielle des peuples autochtones sur l'environnement. Ses 109 articles couvrent les droits de l'homme et le droit international, les sols et territoires, la biodiversité et la conservation, les stratégies de développement, la culture, la science et la propriété intellectuelle. Un représentant autochtone, Marcos Terrena, a été autorisé à présenter les résultats de la réunion de Kari-Oca à la CNUED et il a bien résumé notre point de vue en y déclarant : " Nous affirmons être des peuples autochtones ayant des droits inaliénables à l'autodétermination et aux terres de nos ancêtres. Tant que ces droits ne seront pas reconnus et respectés par les gouvernements des Nations unies, toute discussion concernant la protection de l'environnement et le développement durable restera purement rhétorique. "

Une Commission du développement durable a été mise en place en 1992 sur recommandation du Programme " Action 21 ". Les peuples autochtones y étaient peu représentés les premières années, mais leur participation s'est fortement accrue lors des quatrième et cinquième sessions. Le Groupe intergouvernemental sur les forêts, instance dérivée de la précédente, a abordé les questions autochtones au cours de sa deuxième et de sa troisième réunion. Suite aux activités de lobby menées par les peuples autochtones, une réunion entre sessions du Groupe intergouvernemental sur les forêts a été organisée à Leticia (Colombie) sous l'égide des gouvernements danois et colombien en vue d'étudier l'environnement et les droits des peuples autochtones et de ceux qui vivent des forêts. La Déclaration et le Plan d'Action de Leticia sont venus compléter la Déclaration de Kari-Oca et constituent une percée décisive en ce qui concerne le lien entre les peuples autochtones et les questions environnementales.

La Déclaration de Leticia reconnaît en effet les droits fondamentaux des peuples autochtones, tels le droit à l'autodétermination, l'importance des forêts pour ces populations, la nécessité de maintenir la diversité culturelle et la reconnaissance des droits sur les terres et les territoires. La déclaration précise en outre que les peuples autochtones doivent avoir une voix prioritaire dans les décisions sur les problèmes forestiers qui les concernent. Les principes généraux placent les droits au cœur des décisions en matière forestière, et il convient de les respecter. Il revient aux peuples autochtones de veiller à la gestion et à la conservation de leurs ressources, et leurs institutions doivent être reconnues et renforcées. La participation doit s'organiser sur pied d'égalité à tous les échelons et le projet de Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones doit constituer le fondement de cette reconnaissance de nos droits. Grâce à des activités de lobby, les conclusions de la réunion de Leticia se retrouvent dans les rapports de la quatrième session du Groupe intergouvernemental sur les forêts, de la cinquième session de la Commission du développement durable et de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies tenue en 1997.

La Convention sur la diversité biologique est entrée en vigueur en 1993 et a été ratifiée par plus de cent gouvernements. Bien qu'elle soit axée sur les droits des Etats, les peuples autochtones sont cités dans plusieurs de ses articles, et en particulier à l'article 8j qui stipule que la législation nationale doit " respecter, préserver et maintenir les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones... et en favoriser l'application sur une plus grande échelle avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances... et encourager le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation. "

La Convention sur la diversité biologique est mise en œuvre par un forum intergouvernemental mieux connu sous le nom de Conférence des Parties (COP), auquel les peuples autochtones ont peu accès. L'un de nos représentants est toutefois parvenu lors de la COP3, organisée à Buenos Aires, à exprimer nos préoccupations concernant la Convention : son accent très marqué sur la souveraineté des États; sa priorité aux zones protégées sans prise en compte des populations qui y vivent; le partage des avantages confié à l'État; et la menace de la dépossession des connaissances autochtones à des fins commerciales. Nos activités de lobby ont permis d'organiser à Madrid, à la fin de l'année 1997, une réunion officielle de la Convention sur la biodiversité spécifiquement consacrée aux peuples autochtones; elle a proposé à la COP4, tenue à Bratislava, la création, sous l'égide de la Conférence des Parties, d'un Groupe de travail pour les peuples autochtones. Cette proposition a été approuvée et la première réunion aura lieu à Montréal en 1999. Les peuples autochtones sont donc parvenus à faire entendre leur voix aux Nations unies. Il convient maintenant de veiller à ce que nos exigences soient comprises et respectées.

Les peuples autochtones se trouvent confrontés à deux problèmes principaux en ce qui concerne leur lien avec l'environnement. Le premier résulte des projets de développement à grande échelle et de l'activité des multinationales. Nous, populations autochtones, tentons depuis des années de convaincre les pouvoirs publics et les entreprises d'instaurer des contrôles permettant d'avoir une prise directe sur les dégâts causés à l'environnement. La Directive opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale, actuellement révisée, revêt une importance toute particulière dans ce contexte puisqu'elle vise à protéger les peuples autochtones des répercussions négatives des projets de la Banque et qu'elle leur offre la possibilité de participer au processus de développement. Bien que cette politique ait été encouragée par de nombreuses campagnes, la Banque reste un partenaire difficile en raison de son manque de transparence et de responsabilisation. Il conviendrait en outre que les entreprises privées adoptent, elles aussi, les principes énoncés dans cette Directive opérationnelle de la Banque mondiale.

Parmi toutes les préoccupations environnementales auxquelles les peuples autochtones doivent faire face, les zones protégées constituent sans doute la menace la plus importante. Le modèle classique de conservation nous pose, en effet, un sérieux problème : non seulement la vision de la nature qui nous est ainsi imposée ne correspond que de très loin à notre propre perception de nos territoires et des forces naturelles, mais elle nous place en situation de conflit direct avec les organismes publics qui cherchent à nous prendre nos terres au nom de la conservation. Les " parcs nationaux " et autres zones protégées sont à l'origine de multiples violations des droits de l'homme et d'un déplacement forcé de peuples autochtones loin des terres de leurs ancêtres. Nos pratiques traditionnelles de gestion et de surveillance de nos terres ont été re jetées en faveur de règles et réglementations extérieures qui sapent l'autorité de nos chefs et engendrent un appauvrissement et une détérioration de notre environnement. Un certain nombre d'écologistes ont - heureusement - pris conscience de ces problèmes depuis le milieu des années 1970 et lors de son récent Congrès de Montréal, l'UlCN a pris des options majeures en faveur de la reconnaissance des droits autochtones. De son côté, le Fonds mondial pour la nature a adopté sa propre politique concernant les peuples autochtones et la conservation, laquelle reconnaît explicitement nos droits à nos territoires ainsi qu'à un consentement libre et dûment informé sur ce qui s'y passe.

La politique de l'Union européenne vis-à-vis des peuples autochtones, récemment approuvée, est la dernière initiative positive en vue de la reconnaissance des droits des populations autochtones sur leur environnement. Adoptée par la Commission, cette politique, qui reconnaît les droits des populations autochtones et leur contribution à la conservation et à l'utilisation durable des ressources naturelles, bénéficie d'un large soutien parmi les peuples autochtones du monde entier. Elle reconnaît également le danger que peuvent constituer des programmes de développement imposés de l'extérieur sans le consentement des populations concernées. Les droits des peuples autochtones ont donc parcouru un long chemin au cours des dix dernières années. Mais encore faut-il, pour que le but soit atteint, que ces initiatives constructives s'avèrent utiles sur le terrain. Après tout, les Nations unies et autres institutions internationales ne mériteront nos hommages que si leurs bonnes paroles se traduisent en actes concrets, à savoir un véritable appui à la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Seule une telle démarche nous permettra d'assurer un environnement sain pour tous - et dans l'intérêt de chacun.

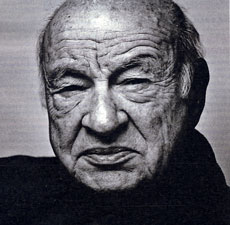

Claude Levi-Strauss (1908-2009),

Anthropologue, ethnologue et philosophe

|

Claude Lévi-Strauss est né à Bruxelles en 1908, de parents juifs alsaciens. Il milite dans sa jeunesse à la SFIO puis passe l'agrégation de philo en 1931. Nommé professeur à l'université de Sao Paulo, il part pour le Brésil en 1935 où il dirige plusieurs missions ethnographiques dans le Mato Grosso et en Amazonie. Il racontera cette expérience dans son autobiographie intellectuelle, "Tristes Tropiques" (1955), un des grands livres du XXème siècle. En 1959, il est titulaire de la chaire d'anthropologie sociale au Collège de France, où il exerce jusqu'à sa retraite en 1982. En 1973, il est le premier ethnologue admis à l'Académie française. |

"La difficulté croissante de vivre ensemble..."

Parce que je suis né dans les premières années du XXe siècle et que, jusqu'à sa fin, j'en ai été l'un des témoins, on me demande souvent de me prononcer sur lui. Il serait inconvenant de me faire le juge des événements tragiques qui l'ont marqué. Cela appartient à ceux qui les vécurent de façon cruelle, alors que des chances successives me protégèrent, si ce n'est que le cours de ma carrière en fut grandement affecté.

L'ethnologie, dont on peut se demander si elle est d'abord une science ou un art (ou bien, peut-être, tous les deux), plonge ses racines en partie dans une époque ancienne et en partie dans une autre récente. Quand les hommes de la fin du Moyen Age et de la Renaissance ont redécouvert l'Antiquité gréco-romaine et quand les jésuites ont fait du grec et du latin la base de leur enseignement, ne pratiquaient-ils pas une première forme d'ethnologie? On reconnaissait qu'aucune civilisation ne peut se penser elle-même si elle ne dispose pas de quelques autres pour servir de terme de comparaison. La Renaissance trouva dans la littérature ancienne le moyen de mettre sa propre culture en perspective, en confrontant les conceptions contemporaines à celles d'autres temps et d'autres lieux.

La seule différence entre culture classique et culture ethnographique tient aux dimensions du monde connu à leurs époques respectives. Au début de la Renaissance, l'univers humain est circonscrit par les limites du bassin méditerranéen. Le reste, on ne fait qu'en soupçonner l'existence. Au XVIIIe et au XIXe siècle, l'humanisme s'élargit avec le progrès de l'exploration géographique. La Chine, l'Inde s'inscrivent dans le tableau. Notre terminologie universitaire, qui désigne leur étude sous le nom de philologie non classique, confesse, par son inaptitude à créer un terme original, qu'il s'agit bien du même mouvement humaniste s'étendant à un territoire nouveau. En s'intéressant aux dernières civilisations encore dédaignées - les sociétés dites primitives -, l'ethnologie fit parcourir à l'humanisme sa troisième étape.

Les modes de connaissance de l'ethnologie sont à la fois plus extérieurs et plus intérieurs que ceux de ses devancières. Pour pénétrer des sociétés d'accès particulièrement difficile, elle est obligée de se placer très en dehors (anthropologie physique, préhistoire, technologie) et aussi très en dedans, par l'identification de l'ethnologue au groupe dont il partage l'existence et l'extrême importance qu'il doit attacher aux moindres nuances de la vie physique des indigènes.

Toujours en deçà et au-delà de l'humanisme traditionnel, l'ethnologie le déborde dans tous les sens. Son terrain englobe la totalité de la terre habitée, tandis que sa méthode assemble des procédés qui relèvent de toutes les formes du savoir: sciences humaines et sciences naturelles.

Mais la naissance de l'ethnologie procède aussi de considérations plus tardives et d'un autre ordre. C'est au cours du XVIIIe siècle que l'Occident a acquis la conviction que l'extension progressive de sa civilisation était inéluctable et qu'elle menaçait l'existence des milliers de sociétés plus humbles et fragiles dont les langues, les croyances, les arts et les institutions étaient pourtant des témoignages irremplaçables de la richesse et de la diversité des créations humaines. Si l'on espérait savoir un jour ce que c'est que l'homme, il importait de rassembler pendant qu'il en était encore temps toutes ces réalités culturelles qui ne devaient rien aux apports et aux impositions de l'Occident. Tâche d'autant plus pressante que ces sociétés sans écriture ne fournissaient pas de documents écrits ni, pour la plupart, de monuments figurés.

Or, avant même que la tâche soit suffisamment avancée, tout cela est en train de disparaître ou, pour le moins, de très profondément changer. Les petits peuples que nous appelions indigènes reçoivent maintenant l'attention de l'Organisation des Nations unies. Conviés à des réunions internationales, ils prennent conscience de l'existence les uns des autres. Les Indiens américains, les Maoris de Nouvelle-Zélande, les Aborigènes australiens découvrent qu'ils ont connu des sorts comparables, et qu'ils possèdent des intérêts communs. Une conscience collective se dégage au-delà des particularismes qui donnaient à chaque culture sa spécificité. En même temps, chacune d'elles se pénètre des méthodes, des techniques et des valeurs de l'Occident. Sans doute cette uniformisation ne sera jamais totale. D'autres différences se feront progressivement jour, offrant une nouvelle matière à la recherche ethnologique. Mais, dans une humanité devenue solidaire, ces différences seront d'une autre nature: non plus externes à la civilisation occidentale, mais internes aux formes métissées de celle-ci étendues à toute la terre.

La population mondiale comptait à ma naissance 1,5 milliard d'habitants. Quand j'entrai dans la vie active, vers 1930, ce nombre s'élevait à 2 milliards. Il est de 6 milliards aujourd'hui, et il atteindra 9 milliards dans quelques décennies, à croire les prévisions des démographes. Ils nous disent certes que ce dernier chiffre représentera un pic et que la population déclinera ensuite, si rapidement, ajoutent certains, qu'à l'échelle de quelques siècles une menace pèsera sur la survie de notre espèce. De toute façon, elle aura exercé ses ravages sur la diversité non pas seulement culturelle mais aussi biologique en faisant disparaître quantité d'espèces animales et végétales.

De ces disparitions, l'homme est sans doute l'auteur, mais leurs effets se retournent contre lui. Il n'est aucun, peut-être, des grands drames contemporains qui ne trouve son origine directe ou indirecte dans la difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une humanité en proie à l'explosion démographique et qui - tels ces vers de farine qui s'empoisonnent à distance dans le sac qui les enferme bien avant que la nourriture commence à leur manquer - se mettrait à se haïr elle-même parce qu'une prescience secrète l'avertit qu'elle devient trop nombreuse pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de ces biens essentiels que sont l'espace libre, l'eau pure, l'air non pollué.

Aussi la seule chance offerte à l'humanité serait de reconnaître que, devenue sa propre victime, cette condition la met sur un pied d'égalité avec toutes les autres formes de vie qu'elle s'est employée et continue de s'employer à détruire.

Mais si l'homme possède d'abord des droits au titre d'être vivant, il en résulte que ces droits, reconnus à l'humanité en tant qu'espèce, rencontrent leurs limites naturelles dans les droits des autres espèces. Les droits de l'humanité cessent au moment où leur exercice met en péril l'existence d'autres espèces.

Le droit à la vie et au libre développement des espèces vivantes encore représentées sur la terre peut seul être dit imprescriptible, pour la raison très simple que la disparition d'une espèce quelconque creuse un vide, irréparable, à notre échelle, dans le système de la création.

Seule cette façon de considérer l'homme pourrait recueillir l'assentiment de toutes les civilisations. La nôtre d'abord, car la conception que je viens d'esquisser fut celle des jurisconsultes romains, pénétrés d'influences stoïciennes, qui définissaient la loi naturelle comme l'ensemble des rapports généraux établis par la nature entre tous les êtres animés pour leur commune conservation; celle aussi des grandes civilisations de l'Orient et de l'Extrême-Orient, inspirées par l'hindouisme et le bouddhisme; celle, enfin, des peuples dits sous-développés, et même des plus humbles d'entre eux, les sociétés sans écriture qu'étudient les ethnologues.

Par de sages coutumes, que nous aurions tort de reléguer au rang de superstitions, elles limitent la consommation par l'homme des autres espèces vivantes et lui en imposent le respect moral, associé à des règles très strictes pour assurer leur conservation. Si différentes que ces dernières sociétés soient les unes des autres, elles concordent pour faire de l'homme une partie prenante, et non un maître de la création.

Telle est la leçon que l'ethnologie a apprise auprès d'elles, en souhaitant qu'au moment de rejoindre le concert des nations ces sociétés la conservent intacte et que, par leur exemple, nous sachions nous en inspirer.

Retour en haut du texte

Déclaration du Forum des Peuples Indigènes d'Oaxaca

Prononcée à l'École normale bilingue interculturelle d'Oaxaca, Tlacochahuaya, État d'Oaxaca, Mexique

le 25 mai 2008

"Nous, autorités municipales et communautaires, représentants d'organisations communautaires et régionales, ainsi que membres de différents organismes de la société civile, appartenant aux peuples amuzgo, zapotèque, mazatèque, mixe, mixtèque, chocholtèque, huave, triqui, chontal, chatino et cuicatèque, réunis les 23 et 24 mai 2008 au siège de l'École normale bilingue interculturelle d'Oaxaca, sis dans la communauté zapotèque de Tlacochahuaya, dans le cadre du Forum des peuples indigènes de l'Oaxaca, après avoir longuement et profondément délibéré sur des questions relatives au maïs et à la situation de la campagne, sur la question des terres, des territoires et des ressources naturelles des peuples indigènes, sur l'autonomie indigène et l'éducation à la vie communautaire, communiquons les suivantes

PROPOSITIONS ET DÉCLARATIONS

1. Nous répétons que les peuples et les communautés indigènes constituent les légitimes propriétaires et héritiers des terres, des territoires et des ressources naturelles où ils vivent. Partant, nous exigeons la reconnaissance et le respect de la propriété originelle de nos terres, territoires et ressources naturelles.

2. Nous nous opposons résolument à la privatisation et à la commercialisation des terres, territoires et ressources naturelles des peuples indigènes par l'État ou par les entreprises mexicaines et étrangères et exigeons l'arrêt total de toutes les interventions et projets qui attentent contre nos terres, nos territoires, nos lieux sacrés et nos ressources naturelles.

3. Nous exigeons la suspension et l'annulation de toutes les concessions accordées à des entreprises étrangères ou mexicaines en vue de l'exploitation et de la mise en valeur des ressources naturelles dans les territoires indigènes.

4. Nous exigeons que ne soient plus promulgués aucun décret, loi ou réglementation visant à nous spolier et à autoriser la mise en valeur de ressources naturelles par des tiers étrangers à nos communautés.

5. Nous exigeons le respect de la consultation, de la participation et du principe de consentement préalable, libre et en connaissance de cause, des peuples et communautés indigènes en ce qui concerne tout projet affectant les territoires des peuples indigènes ou pouvant avoir un impact sur eux.

Nous disons très clairement au gouvernement de l'Oaxaca et au gouvernement fédéral que nous ne permettrons plus sur nos terres et dans nos territoires aucun projet qui attente contre nos modes de vie et nos cultures, et contre la nature dans son ensemble.

6. Nous réaffirmons l'urgence de retrouver l'autonomie en matière d'économie, de production et d'alimentation de nos peuples indigènes. Pour ce faire, il nous faut réhabiliter et consolider notre système d'agriculture traditionnel, la "milpa", augmenter la culture du maïs ; l'emploi d'engrais biodynamiques, l'entretien et la protection de l'eau, l'utilisation et la préservation de nos propres semences ; renouer avec les systèmes d'aide mutuelle ; renforcer les marchés [tianguis] et échanges locaux et régionaux, ainsi que l'application des différentes techniques écologiques, entre autres. Dans cet esprit, nous devons encourager la production d'aliments par nos propres moyens afin d'affronter dans de meilleures conditions les graves crises qui menacent l'humanité en raison du manque d'aliments et du bouleversement climatique.

7. Nous nous opposons radicalement à la culture de maïs transgénique ainsi qu'à l'emploi de produits agricoles issus de la chimie de synthèse, parce qu'ils provoquent des maladies et conduisent inexorablement à une dégradation de notre vie et de la nature.

8. Nous proposons aux différentes instances concernées d'incorporer à leurs plans et programmes éducatifs, aux différents niveaux et dans les différents domaines, la culture du respect et du développement du maïs autochtone et de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée par les peuples indigènes.

9. Nous réaffirmons la validité et l'importance de nos pratiques politiques traditionnelles et ancestrales, telles qu'elles s'expriment dans l'assemblée communautaire, le système de "cargo" (responsabilité et pouvoir de décision sous mandat) et les obligations et contributions communautaires, entre autres, comme base pour la consolidation de l'autonomie à l'échelle communautaire, municipale et régionale et dans le domaine politique, juridique, économique, social et culturel.

10. Nous insistons tout particulièrement sur l'importance de l'organisation et de l'interaction des communautés et communes indigènes pour exercer leur autonomie au niveau régional, comme le garantissent les Accords de San Andrés, d'une part, et la législation de l'État d'Oaxaca, d'autre part - notamment dans l'article 94 de la Constitution locale qui prévoit l'association des communautés et communes indigènes -, ainsi que la Déclaration des Nations unies récemment approuvée concernant les droits des peuples indigènes.

11. Nous insistons sur l'importance de la participation des femmes aux divers échelons et dans les différents domaines de la vie communautaire et communale, en particulier dans les organes de décision et dans l'exercice de l'auto-gouvernement indigène, dans le but d'instaurer une société plus juste et égalitaire. Nous appelons tout particulièrement à développer des mesures concrètes afin de combattre la violence qui s'exerce contre les femmes indigènes.

12. Nous appelons les partis politiques, l'Institut électoral de l'État d'Oaxaca, les divers organes du gouvernement de l'Oaxaca et du gouvernement fédéral, ainsi que d'autres acteurs extérieurs, à respecter la légalité des institutions communautaires et à ne pas s'ingérer dans les prises de décision et l'exercice de l'autogouvernement indigène, en particulier dans la procédure électorale et la nomination de leurs autorités municipales.

13. Nous exigeons du Parlement de l'Oaxaca et des autres instances compétentes qu'ils cessent de faire peu de cas de la législation indigène en vigueur, sous prétexte d'une plus grande participation des femmes, et qu'ils respectent cette législation, tout particulièrement les réglementations figurant au Livre IV du Code des institutions politiques et des procédures électorales de l'Oaxaca (CIPPEO) relatives à l'élection et à la nomination des autorités dans les communes indigènes. Nous leur disons avec une grande résolution qu'avant d'effectuer une quelconque modification de la réglementation concernant les acquis législatifs en matière indigène dans l'Oaxaca, il faudra impérativement procéder à une consultation des intéressés, dans les termes établis par la Convention 169 de l'OIT.

14. Nous appelons les autorités municipales indigènes à prendre des décisions, à instaurer des mécanismes et à engager elles-mêmes des actions concrètes visant à une répartition juste et équitable des ressources municipales (alinéas 28 et 33, Fonds III et IV) au sein de leurs agences et localités, qui repose sur les besoins réels de la population indigène concernée. De même, nous exigeons une gestion honnête et responsable de ces ressources, afin d'éviter toute corruption et toute division et confrontation au sein de ces communes.

15. Pareillement, nous considérons qu'il est urgent et nécessaire de procéder à des changements dans le système de coordination fiscale, tant au niveau de l'État d'Oaxaca qu'au niveau fédéral, ainsi que dans la législation municipale et en matière de planification, pour garantir que les diverses ressources parviennent effectivement aux communautés, aux agences municipales et aux communes indigènes, de manière totalement équitable et transparente et en toute autonomie. Nous exigeons également la reconnaissance de la compétence légale et institutionnelle des organes autonomes des communautés et communes indigènes en matière de contrôle, de surveillance et de fiscalité, avec pouvoir de prendre des sanctions, face aux irrégularités commises par les autorités compétentes.

16. Nous réaffirmons que l'enseignement délivré aux peuples indigènes par le système éducatif national ne répond pas aux besoins et aux aspirations de ces peuples. Face à ce problème, un enseignement communautaire se met aujourd'hui en place dans les communautés indigènes afin de fournir un enseignement indigène alternatif possédant une orientation décolonisatrice. Il est donc urgent et nécessaire d'identifier toutes les expériences d'éducation communautaire dans l'Oaxaca, dans le but de les renforcer, de les consolider et de les socialiser.

17. Les communautés ont le droit de décider de la bonne marche de l'éducation de leurs enfants. Dans une telle perspective, il faut revoir et réenvisager le rôle des professeurs bilingues aujourd'hui. Nous avons besoin d'un plus grand engagement des enseignants vis-à-vis de leurs communautés d'origine et de celles où ils exercent. Il faut vivre dans les communautés et apprendre de celles-ci.

18. Nous réaffirmons la grande importance de l'existence de moyens de communication indigènes, en particulier de la presse écrite, des radios et des télévisions communautaires qui développent leur activité en différentes régions de l'État d'Oaxaca. Aussi appelons-nous tout spécialement à faire en sorte que soient reconnus formellement et matériellement par les organes compétents l'accès, l'acquisition, l'activité et l'administration des moyens de communication, de télécommunication et de convergence technologique numérique par les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

19. De même, ce forum exige l'arrêt immédiat de la répression institutionnelle qui s'exerce contre les différents moyens de communication indigènes, comme on a pu le constater récemment avec le meurtre de nos compañeras indigènes Teresa Bautista et Felícitas Martínez de la Radio communautaire "La Voz que rompe el silencio", le 7 avril 2008, dans la région triqui. Nous demandons que justice soit faite et que les responsables de ces crimes soient châtiés. Non à la violence, non à l'impunité au sein des peuples indigènes d'Oaxaca, en particulier chez le peuple triqui.

20. Nous nous opposons fermement à la création de l'Institut des langues indigènes de l'Oaxaca et autres initiatives indigénistes semblables que propose systématiquement M. Hector Sánchez López, membre de la Commission pour la réforme de l'État d'Oaxaca, considérant que ce type d'interventions constituent des mesures politiciennes qui tentent de

justifier l'existence d'une "Commission" qui ne reçoit aucun soutien et ne bénéficie d'aucune légitimité auprès des peuples indigènes de l'Oaxaca et qu'elle vise uniquement à dénaturer nos véritables demandes et exigences. Nous considérons que, plutôt que de créer une nouvelle institution, ce que l'on doit faire, c'est de renforcer le Centre d'études et de développement des langues indigènes de l'Oaxaca (CEDELIO) par une large consultation et par la participation de nos peuples et organisations.

Voilà notre parole. Nous l'exprimons afin qu'elle soit écoutée de tous et que tous puissent y réfléchir. Ces idées nous serviront à pouvoir poursuivre la construction de notre autonomie, de notre développement et de notre reconstitution. Elles nous guideront dans nos rêves pour instaurer une société plus juste, plus démocratique et plus digne. Nous les exprimons pour que ceux qui disent "nous gouverner" en tiennent compte au moment de prendre leurs décisions et surtout avant d'entreprendre des actions dans les régions qui sont les nôtres. Nos paroles sont claires et ne laissent aucune place au doute. Souhaitons qu'elles soulèvent un écho dans nos vallées, sur nos côtes et dans nos montagnes."

Prononcée à l'École normale bilingue interculturelle d'Oaxaca, Tlacochahuaya, État d'Oaxaca, Mexique, le vingt-quatrième jour du mois de mai de l'année deux mille huit.

Traduit par Ángel Caído.

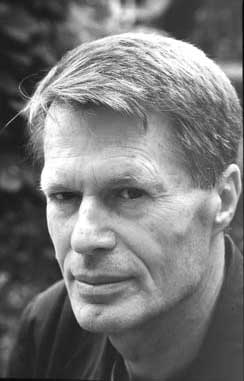

Edgar Morin,

philosophe et sociologue

|

Edgar Morin, philosophe et sociologue, est directeur de recherche émérite au CNRS. Il était invité le 27 avril 2005 dans le cadre du cycle de conférences organisées par les Galeries nationales du Grand Palais, à Paris, à l'occasion de l'exposition 'Brésil indien'. Nous présentons ici des extraits de sa conférence. |

L'UN ET LE MULTIPLE

La compréhension à la fois de l'unité et de la diversité humaine nous est difficile. Pourquoi ? Parce que ceux pour qui l'unité humaine est évidente (nous avons tous des caractères génétiques, cérébraux, physiologiques, affectifs, culturels communs), pensent que les diversités sont des phénomènes tout à fait secondaires. Mais ceux pour qui la diversité humaine est le phénomène le plus important finissent par ne pas voir l'unité humaine. La question, c'est de voir l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Et du reste, on nous comprend tout de suite, quand on dit que ce qui caractérise l'humanité, c'est la culture. La culture, c'est-à-dire ce qui n'est pas inné en l'humanité, ce qu'elle doit apprendre, les savoirs, les savoir-faire, les croyances, le langage, etc... Mais, on ne connaît pas la culture, ou plutôt on ne connaît la culture qu'à travers les différentes cultures.

Autrement dit, le divers renvoie à l'un, l'un renvoie au divers, et l'unité humaine est productrice de diversité. Et de même, il y a une disjonction entre nous et ces peuples que l'on peut appeler archaïques, c'est-à-dire qui nous semblent d'une étrangeté absolue. Ces premières sociétés d'homo sapiens qui étaient de petites sociétés de chasseurs, ramasseurs, sans Etat, sans agriculture, sans ville, sans classes sociales se sont répandues sur toute la planète depuis l'apparition de l'humanité, il y a 100000 ans, 150 000 ans...

La mondialisation qui a commencé en 1492 a mis en connexion les différents fragments séparés de l'humanité. Elle a créé cette diaspora où les sociétés humaines se sont répandues sur tous les continents et même, de façon extra- ordinaire, sur des îles comme celles de la Malaisie ou la Tasmanie. Bien entendu, toutes ces sociétés ont une unité fondamentale dans leur structure, mais en même temps, une diversité extrême de leurs usages, de leurs mœurs, de leurs croyances. Les langues se sont séparées les unes des autres, sont devenues singulières, d'où le paradoxe : nous sommes tous frères par le langage qui nous est commun, mais nous sommes tous séparés par les langues qui sont extrêmement différentes.

Nous sommes tous frères parce que partout il y a mythe, mais nous sommes tous séparés parce que nos mythes sont eux-mêmes différents. Partout il y a magie, il y a communication avec un monde surnaturel mais la façon de communiquer est différente avec parfois des traits communs comme peuvent en avoir le chamanisme sibérien et celui des Yaqui du Nord du Mexique.

Dans cette diaspora, l'insertion de ces sociétés dans des climats et des écosystèmes comportant des faunes et des flores extrêmement diverses a créé les conditions d'une extrême diversité de modes de vie et de mœurs. Certaines de ces sociétés ont permis un épanouissement humain de convivialité et de relations harmonieuses entre leurs membres, d'autres au contraire, ont imposé des contraintes très dures. Il s'est constitué un peu partout des bioclasses, c'est-à-dire non pas des classes sociales mais des classes différentes, femmes, hommes, et jeunes ou enfants, et des traits de séparation, voire de domination de la classe des hommes sur celle des femmes. Parfois cette domination est compensée par des pouvoirs qu'ont les femmes, parfois les femmes sont tout à fait asservies, bref, là aussi, il y a une extrême diversité.

Donc, pour considérer cette humanité archaïque, le mode de pensée dominant, celui de la disjonction et de la réduction, a malheureusement complètement disjoint celle-ci de nous. On les a vus comme des êtres tout à fait différents. Lucien Lévy Bruhl, anthropologue de la première partie du Xxe siècle voyait dans ce qu'il appelait les primitifs, à la fois de grands enfants et des êtres vivant uniquement sur le mode mystique et magique. Effectivement, on a l'impression que c'est cela qui fait la nature profonde de cette humanité préhistorique ou archaïque et on pense qu'elle est contrôlée par une pensée analogique symbolique et magique. Mais comment se fait-il que les membres de ces sociétés soient capables de fabriquer des arcs, des harpons, d'élaborer des stratégies pour la chasse, pour la pêche, de connaître si bien la nature, la vertu des plantes, de construire des maisons?

Il y a aussi une pensée rationnelle, technique et pratique combinée à cette pensée analogique et symbolique magique, qui a fait certaines acquisitions de savoirs que nous n'avons pas fait. Je pense à des pratiques chamaniques ou de pouvoirs psychiques que nous ignorons totalement. Et on peut se demander pourquoi ces peuples n'ont pas pratiqué l'agriculture? Peut-être qu'étant des populations peu nombreuses, ils n'en avaient pas besoin, ils pouvaient se satisfaire du ramassage et de la chasse qui leur permettaient un semi-nomadisme.

L'agriculture s'est imposée dans les sociétés historiques plus nombreuses qui avaient besoin de ravitailler des villes. Il n'y a pas d'Etat dans les sociétés archaïques parce que ces petites sociétés n'ont pas besoin d'une bureaucratie, d'un pouvoir central. Pierre Clastres pensait que ces sociétés pratiquaient des guerres rituelles pour s'empêcher d'avoir un Etat unificateur, hypothèse hardie, intéressante. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a combinaison d'une pensée analogique, mythologique, symbolique et d'une pensée rationnelle, technique, pratique. Nous-mêmes, dans nos sociétés évoluées, rationnelles, occidentales, nous combinons ces deux aspects. Ce n'est pas seulement l'Etat le plus avancé économiquement et techniquement qui invoque Dieu dans sa Constitution. La croyance religieuse y est extrêmement forte et s'y développe en même temps que la puissance technique, mais nous avons de très nombreux mythes que nous avons longtemps ignorés. La foi dans le progrès était un mythe et nous nous rendons compte aujourd'hui que le progrès promis par une évolution soi-disant nécessaire de l'histoire était une illusion. Nous constatons que la science que nous croyions totalement bienfaisante est ambivalente. Elle a des pouvoirs destructeurs et des pouvoirs bienfaiteurs, et là aussi, nous avons produit le mythe d'une science et d'une rationalité qui vont éclairer le monde et résoudre tous les problèmes.

Donc, dès que nous considérons que la rationalité, la technique, ne sont qu'un aspect de nos sociétés, et qu'il y en a d'autres, nous n'aurons pas les mêmes mythes, les mêmes croyances, les mêmes superstitions, mais nous sommes faits de la même étoffe. Ces êtres humains, si insolites, relevant apparemment d'un autre univers que le nôtre, peinturlurés, avec leurs accoutrements bizarroïdes (comme d'ailleurs peuvent l'être les nôtres pour eux), ces êtres-là, ce sont nos ancêtres, ce sont nos pères, nos frères et nos sœurs. Notre identité est incluse dans leur étrangeté et leur étrangéïté. Nous voyons l'autre en tant que différent de nous, c'est-à-dire totalement étranger, mais cet autre différent de nous est en même temps identique à nous par sa subjectivité humaine, par sa nature humaine, par sa capacité à la joie, à la souffrance, à l'amour, et donc il faut penser que cet autre est à la fois semblable à nous et différent de nous. Là encore, il ne faut pas gommer la différence pour ne voir que la similitude, et il ne faut pas gommer la similitude pour ne voir que la différence. Je sais qu'il est très difficile d'éviter la pensée disjonctive dont nous sommes imprégnés depuis l'école.

Alors, que nous disent ces peuples? Ils nous disent qu'il y a en nous quelque chose qui ne relève pas seulement du devenir historique, de notre identité nationale actuelle, mais de l'arché humain. Arché, c'est le mot grec, le mot racine de ce qui est archaïque, qui signifie ce qui est à la fois premier, fondamental et fondateur. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères et pourtant nous n'avons pas cessé de les détruire depuis la formation des sociétés historiques.

Beaucoup croient que le phénomène historique, qui s'est produit dans six ou sept occasions en différents points du globe et qui a commencé il y a 8 ou 9 000 ans, est tout à fait naturel. On peut imaginer que dans certaines régions fertiles, giboyeuses, il y a eu un rassemblement, un groupement d'une très grande diversité de sociétés archaïques. Il est possible qu'un groupe prédateur soit venu prélever un tribut sur ces populations et que ce groupe-là soit à l'origine de l'Etat, et de la grande société. C'était une des hypothèses du sociologue allemand Franz Oppenheimer. Et que cela se soit passé ainsi, que ce soit par la coopération que ces sociétés se sont unies, toujours est-il qu'il s'est produit une métamorphose, c'est-à-dire qu'il s'est créé des sociétés de milliers, de centaines de milliers ou de millions d'individus, mais selon un modèle tout à fait différent et nouveau, avec la sédentarité, l'agriculture nécessaire pour nourrir les villes, la recherche de gisements miniers pour produire les outils ou les armes. C'est alors que surgissent au cœur du Moyen-Orient ces grandes civilisations : Sumer, Akkad, Babylone, l'Egypte... Dans le bassin de l'Indus vont se développer les sociétés historiques de l'Inde et la même chose se passe en Chine. Sur le continent américain vont se former deux grands empires : l'empire aztèque et l'empire péruvien. Ce dernier est le plus extraordinaire, puisque dans une région de très hautes montagnes, la cordillère des Andes, il s'est étendu de l'Equateur actuel jusqu'au Chili sans cheval et sans roue.

Ces 'méga-machines' sociales, comme les appelait Lewis Munford à propos de l'Egypte pharaonique, qui produisent et qui se reproduisent ont une puissance de création et de destruction inouïe. Ce sont ces grands empires qui ont commencé le génocide planétaire des sociétés archaïques, en les refoulant, en les absorbant et en les désintégrant en tant que telles. Et ce mouvement s'est amplifié et s'est accéléré à partir du XVIe siècle avec la colonisation généralisée de l'ensemble du globe, surtout des Amériques et de l'Afrique, par quelques puissances occidentales. Colonisation qui s'est faite dans le mépris le plus total des êtres humains qui ont été asservis. Mépris des Africains noirs qu'on a transporté pour servir d'esclaves dans cette Amérique où les populations indigènes avaient été décimées, réduites non seulement par l'asservissement et les meurtres, mais aussi par les maladies apportées par l'Occident.

Ces populations archaïques dont on méprisait les croyances, les religions, les mythes pour imposer le Grand crucifié, ont été refoulées dans des zones de plus en plus inaccessibles, montagneuses, désertiques, ou bien au cœur des forêts les plus profondes, comme l'Amazonie. Partout, en Asie, en Afrique, en Amérique, ces petits peuples qui avaient leurs langues, leurs savoirs, leurs savoir-faire, leurs connaissances, toutes ces petites nations ont été réduites et exterminées, et pas seulement par les anciens colonisateurs, mais par les nouvelles nations qui se sont formées comme les Bantous qui asservissent les Pygmées sur leurs territoires, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. On peut dire que l'Europe occidentale, dans son déploiement, je dirais même déchaînement historique, a produit sa civilisation propre qui s'est fondée sur la barbarie et la cruauté. Notre société occidentale a effectivement perdu les qualités de ces sociétés archaïques où les gens étaient polyvalents, polycompétents, où les hommes savaient faire des outils, savaient chasser, faire des maisons, des jouets pour leurs enfants, où les femmes connaissaient les végétaux, étaient capables de produire du textile ou de la poterie. Nous avons perdu ces polycompétences au profit de la spécialisation, nous avons perdu ce qui était le propre de ces petites sociétés, c'est-à-dire la solidarité profonde entre leurs membres. Ce monde européen qui était le foyer de cette domination implacable et qui a duré trois siècles a été en même temps le foyer des idées qui ont permis l'émancipation de beaucoup de peuples colonisés, mais n'ont malheureusement pas servi à émanciper ces petites nations archaïques. Dès le XVIe siècle, il y a deux tendances : d'un côté Bartholomé de Las Casas, qui plaidait auprès de l'Eglise le fait que les Indiens d'Amérique étaient des êtres humains comme nous

et avaient une âme. Et sa thèse, comme vous le savez, l'a emporté alors que la tendance dominante était de penser qu'ils n'étaient pas humains puisque le Christ les avait ignorés. Montaigne disait : 'Nous appelons barbares ceux qui sont d'une autre civilisation que la nôtre'. Et il est tout à fait intéressant de constater que Montaigne comme Bartholomé de Las Casas étaient des descendants de marranes, c'est-à-dire de juifs convertis au catholicisme chez qui le souvenir de tout le mépris que pouvait avoir le monde chrétien pour le monde judaïque les a poussés à comprendre la souffrance des Indiens. Plus tard Montesquieu écrit les Lettres Persanes, une autocritique de la France, pays occidental. Il a également dit que s'il connaissait quelque chose qui soit profitable à l'humanité plus qu'à sa patrie, il irait dans le sens de ce qui est profitable à l'humanité. C'est-à-dire un véritable universalisme qui s'est épanoui avec les droits de l'homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec les grandes idées propagées par la Révolution française. Il y avait aussi comme antidote cette idée de Rousseau, de l'homme naturel, qui n'avait certes jamais existé, mais qui lui permettait de faire la critique de la civilisation au profit de quelque chose qui serait d'une authenticité plus grande, c'est l'époque du thème du bon sauvage. Et tout ceci est extrêmement important puisque ces idées critiques et autocritiques vont se développer à la fin du XXe siècle avec l'anthropologie, notamment celle de Lévi-Strauss, de Jaulin ou de Clastres.

On a cessé de considérer ces peuples comme des objets de curiosité, uniquement voués à la magie, au mysticisme, etc., on a dit ce sont des sociétés, ce sont des cultures, qui ont leurs vérités propres, leurs valeurs propres, et on a reconnu non pas qu'ils sont d'un degré inférieur mais qu'ils existent aussi à leur façon à eux. Cette reconnaissance anthropologique est la poursuite de cette rationalité autocritique qui s'est manifestée dès Montaigne et Montesquieu. Et à partir de ceci, s'il y a eu, bien entendu, dans cette façon de voir et de transmettre par l'écrit des témoignages, comme ceux de Lévi-Strauss, il s'est créé une certaine sensibilité au sein d'une fraction de l'opinion publique. Il y a aussi dans notre société la nostalgie d'un monde perdu, ce qu'a très bien exprimé Alejo Carpentier dans son roman Le partage des eaux, un sentiment lui-même stimulé par une sensation d'asphyxie profonde. Et puis aussi il s'est créé, fort heureusement, un groupe international d'intervention dans la défense de ces petits peuples : Survival International, association à laquelle je m'honore d'appartenir, parce qu'elle nous alerte sur tous les sévices, délits, expropriations en Asie, en Afrique, en Amérique et nous demande d'intervenir. Parfois les campagnes de Survival ont une certaine efficacité quand il s'agit d'Etats plus ou moins démocratiques. Alors donc, il y a quelque chose qui est en cours au niveau international qui évidemment est très insuffisant parce que le processus d'anéantissement culturel et physique continue.

En Amazonie, il y a eu l'époque des seringueros, il y a maintenant celle des prospecteurs de mines ou de pétrole, des nouveaux fermiers qui s'installent, qui défrichent la forêt, qui n'ont que mépris pour ces populations et qui les chassent, les refoulent, parfois les tuent en dépit des mesures tardives, mais dotées de faibles moyens, qui ont été prises par le gouvernement et par l'Etat brésilien à partir de l'ex-président Cardoso et continuées par le président Lula. Il y a donc cette menace à la fois écologique et humaine pour ces peuples dont vous voyez les œuvres dans l'exposition ici même. La menace écologique tend à la destruction de la forêt amazonienne qui les menace physiquement et la menace physique évidemment contribue à la menace écologique. Alors comment sauvegarder cette humanité si riche dans son dénuement, si pathétiquement innocente? Faire des réserves ? Oui, mais ces réserves tendent à devenir des zoos humains, où les gens sont plus emprisonnés que sauvés. Faut-il les intégrer ? Mais alors l'intégration les désintègre, non seulement culturellement mais humainement et là je vais vous donner un exemple, celui des Crees du Nord Québec. Ces Indiens occupaient un territoire qui a été convoité par Hydroquébec, pour construire un barrage afin de fournir le Québec en électricité. La compagnie a acheté ce territoire, a installé les Crées dans des maisons en bois, avec un minimum de confort occidental. Mais ce barrage a créé un lac artificiel qui a coupé la route des caribous. Ces chasseurs de caribou se trouvaient donc privés de leur gibier. De plus, le poisson de ce lac était devenu impropre à la consommation à cause du phosphore qui s'y est dégagé. Un certain nombre de Crees avait été employé pour la construction du barrage, et une fois terminé, ils sont devenus chômeurs. Les femmes qui avaient changé de nourriture et de mode de vie sont devenues obèses. Les enfants sont en proie à l'alcoolisme, on les voit tout mômes avec des bouteilles de bière, s'enivrant. C'est à dire que l'intégration a produit une désintégration.

Il faut donc trouver une voie aléatoire et incertaine entre l'intégration et la désintégration, ou au-delà de l'une et de l'autre. Pour aller dans ce sens là, ce qui est important c'est la reconnaissance extérieure. Comme je l'ai dit, cette reconnaissance a commencé chez les anthropologues, puis chez une partie de l'opinion qui a pris conscience des vertus qui se trouvent dans chacune de ces sociétés, vertus pour eux et vertus pour nous. Cette reconnaissance comporte l'accession pour nous à la conscience d'une humanité planétaire et à ce type de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure, la reconnaissance à la fois de leurs différences et de leurs similitudes. L'autre moyen concomitant, c'est la possibilité pour ces micro-nations qui se fédèrent de constituer de véritables nations d'un nouveau type, c'est-à-dire sans Etat, mais indigènes, des nations qui peuvent devenir une force politique d'intervention. Ce processus est en marche au Canada où les peuples indigènes de la côte pacifique à la côte atlantique ont réussi à s'associer pour produire un groupe de pression qui réussit à se faire reconnaître un certain nombre de droits, notamment territoriaux. Au Brésil également, il y a un porte-parole indien au Parlement de Brasilia et ainsi se crée là aussi un groupe capable d'intervenir et l'on peut penser que l'accession des porte-parole et des délégués de ces peuples aux institutions peut jouer un rôle important.