TRIBUNE

TRIBUNE

| Accueil | |

| |

Cet espace propose des textes, articles, discours, témoignages ou interviews, de personnalités diverses, qui viennent enrichir les propos exposés dans les rubriques précédentes. |

SOMMAIRE |

|

L'AUTONOMIE, une réconciliation avec les lois de la vie

BIOPIRATERIE

MEXIQUE : MAÍZ SANTO OU MONSANTO

DÉCLARATION DU RÉSEAU POUR LA DÉFENSE DU MAIS ORIGINEL, (La red en Defensa del Maiz Nativo)

"LES PAYSANS SONT DE RETOUR"

RIGOBERTA MENCHU

LA RECONNAISSANCE ET LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS : nouvel horizon des revendications autochtones

WANGARI MUTA MAATHAI |

L'AUTONOMIE, une réconciliation avec les lois de la vie

Par Pierre Rabhi, paysan philosophe

texte paru le 3 octobre 2014 sur

http://www.kaizen-magazine.com/lautonomie-une-reconciliation-avec-les-lois-de-la-vie/

Depuis la nuit des temps et pendant des millénaires, l'autonomie a régi l'organisation et la survie des humains sur la Terre, aux quatre coins du globe. Garante de l'équilibre, elle s'inspire des mécanismes naturels de la planète elle-même, où l'autorégulation et la coopération ont toujours été les clés de la pérennité.

Au xvie siècle, lorsque le voyageur circulait à travers l'Europe, il découvrait partout où il allait une immense diversité de tribus et de communautés qui n'avaient pas les mêmes langues, vêtements, habitats, outils, etc. Cette diversité culturelle reflétait directement la créativité humaine dans son dialogue avec la nature. La nature inspirait l'imaginaire de l'homme, pour qu'il puisse assurer sa survie. Chaque communauté était alors autonome sur son territoire et répondait à ses besoins fondamentaux en tirant parti des ressources locales.

Avec l'avènement de la société industrielle, en à peine deux siècles, l'ensemble de cette organisation planétaire s'est effondré.

Tel Prométhée désirant s'affranchir du caprice des dieux, l'homme moderne a souhaité ne plus dépendre des éléments naturels qu'il ne maîtrise pas. Afin de s'autonomiser des limites imposées par la nature, il a pris un tournant inouï dans toute l'histoire, en plongeant dans l'ère du progrès technique, prétendument libérateur. Mais celui-ci se révèle être un traquenard incroyable : la société moderne, en se déconnectant des lois fondamentales de la vie, a perdu toute autonomie, sous prétexte de la gagner, jusqu'à compromettre sa propre survie !

L'industrialisation s'est bâtie sur l'exhumation des matières mortes que la planète avait pourtant stockées dans son sous-sol pour qu'on n'en parle plus. Quand nos civilisations se sont construites sur le pétrole, le minéral s'est retourné contre le biologique, polluant l'ensemble des facteurs essentiels à notre vie : l'air, l'eau, la terre, etc. Passant du cheval animal au cheval-vapeur, nous avons créé une vision différente du temps et de l'espace, produit de l'accélération, de la frénésie, et mis en place des outils pour servir ce productivisme. Mais ces outils, qui devaient être nos serviteurs, sont devenus nos maîtres. Eux qui devaient nous libérer nous asservissent complètement. Qui peut aujourd'hui se passer de la voiture, de l'électricité, de l'ordinateur ?

On a finalement bâti la civilisation la plus fragile de toute l'histoire de l'humanité. Si l'on supprime le pétrole, les transports et la communication, tout s'écroule ! Ces innovations mondialisées ont permis aux différentes communautés humaines de se connecter entre elles et à l'humanité de prendre connaissance d'elle-même, mais elles ont parallèlement véhiculé à toute allure et à travers le monde entier, tels un virus ou une peste, l'idéologie destructrice d'autonomie. C'est ainsi que des millions de paysans se retrouvent à trimer dans des monocultures vouées à l'exportation, sans plus pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux, tout en rêvant d'un " ailleurs meilleur " que font miroiter les écrans de télé…

Dans ce système, on n'offre plus à nos enfants les moyens de développer leurs savoir-faire, y compris manuels, et, en les faisant grandir devant des écrans, on leur fait perdre toute autonomie. Ils sont, dès leur plus jeune âge, plongés dans un monde virtuel, déconnectés du monde réel et désocialisés. On délègue à des machines des activités que nous faisions avant avec notre esprit, notre corps, nos mains, notre intelligence. Combien de personnes transfèrent leur mémoire sur leur ordinateur !

La vision prométhéenne et le culte du progrès technique se révèlent être une grande illusion. Et, dans ce monde moderne, la quête du bonheur est en faillite complète. Ce modèle qui nous promettait libération, travail et sécurité s'avère irréaliste et terriblement angoissant. On est passé de la servitude réelle (l'esclavage) à l'esclavage salarié, où l'individu brade toute son existence pour un salaire. Cet individu est devenu un rouage d'un immense système extrêmement complexe, dans lequel il perd pied. Une unité qui doit produire et consommer des richesses, elles-mêmes concentrées dans les mains de quelques-uns.

La sémantique du mot " consommateur " dévoile une réalité terrifiante. Cet accaparement du bien commun de la part d'une extrême minorité humaine a rétabli la féodalité la plus horrible de l'histoire. Elle a instauré des seigneurs/saigneurs qui sont les plus grands assassins de l'autonomie qui aient jamais existé.

Ces lobbyings de la chimie, et notamment de la pharmaceutique et de l'agroalimentaire, nous maintiennent dans la peur et dans la dépendance, pour servir leurs intérêts privés et maintenir leur pouvoir absolu. Afin de faire perdurer le système en place, ils ont établi une véritable idéologie, avec ses préceptes, ses dogmes, ses credo, comme une religion. Toute personne qui n'obéit pas doit être sanctionnée, et on se retrouve face à des aberrations : un médecin homéopathe rayé de la profession, un viticulteur refusant de traiter ses vignes poursuivi en justice ou une famille tentant de répondre par elle-même à ses besoins vitaux expulsée de son propre terrain ! Les médias servent l'idéologie et participent à transformer l'erreur en vérité. De ce fait, l'être humain est manipulé et n'a plus les repères pour comprendre.

Peut-on reconstruire une autonomie affranchie de la nature ? Non. Est-ce que l'être humain a besoin de la nature ? Oui. Est-ce que la nature a besoin de l'être humain ? Non. Elle a préexisté à nous. Il y a eu une multitude d'extinctions d'espèces, et nous pourrions aussi disparaître à cause de nos propres transgressions, du dérèglement de l'ordre de la vie.

Plus que jamais, la claire vision de l'intelligence doit advenir. Nous avons trop longtemps confondu nos aptitudes, capables de prouesses extraordinaires, et la véritable intelligence, seule à même de créer un ensemble cohérent et durable.

En voulant nous affranchir de la nature, nous avons oublié que nous lui devons la vie. Cette dissociation entre l'humain et la nature a été une erreur énorme, véhiculée notamment par la Bible, qui nous place au sommet de la création, pouvant en disposer à notre gré sans nous soucier de l'équilibre. Or, nous sommes la nature, nous sommes des mammifères avec la particularité de la pensée qui devrait nous permettre de bâtir un monde intelligent, en respectant la magnificence et la beauté de la vie.

Alors, comment nous y prendre ? Par quoi commencer ? Nous devrions tout d'abord refaire l'inventaire de nos ressources locales, qui sont les premières bases de notre autonomie. Et tout mettre en œuvre pour pouvoir répondre par nous-mêmes, à l'échelle d'une famille ou d'un territoire, à nos besoins fondamentaux, dont le premier est celui de se nourrir. Si les transports cessaient, rien qu'une semaine, les villes seraient aussitôt en pénurie et nous prendrions conscience de l'ampleur de notre dépendance et de la fragilité de la mondialisation. C'est pour cela que j'ai toujours dit que jardiner est un acte politique.

L'autonomie consiste donc à mettre en valeur nos ressources, pour répondre à nos nécessités, et à échanger ensuite la rareté. Car chaque endroit, chaque territoire dispose de richesses propres que d'autres n'ont pas. En échangeant ces raretés, on crée des passerelles qui relient les différentes autonomies et participent à convivialiser l'ensemble. L'autonomie ne doit donc pas être confondue avec l'autarcie. Il ne s'agit pas de se replier sur soi et de créer des cellules étanches où l'on n'a plus besoin du reste du monde. Vouloir s'isoler dans des espaces clos au sein d'une réalité par nature interconnectée serait une prétention vaniteuse et irréaliste.

Avancer vers l'autonomie nécessitera de revisiter nos besoins. La nature nous offre l'abondance pour tous, à condition de ne pas l'épuiser au nom du superflu et du " toujours plus ". En appelant à la sobriété heureuse, je ne parle pas de privation ni de renoncement, mais d'un mode de vie enchanteur et réjouissant. Elle permet d'assouvir l'espace de la survie biologique, tout en libérant l'esprit de la pesanteur de la matière et de la frénésie.

Chacun de nous est appelé à se responsabiliser en se demandant : " Dans quoi est-ce que je mets mon temps, mon énergie, mes compétences ? Est-ce que je contribue à maintenir l'équilibre, à embellir le monde, à construire un avenir beau et durable pour les générations à venir ? " Nous avons chacun le devoir de faire ce que nous pouvons pour cela. Comme Krishnamurti le disait, il ne s'agit pas de croire que quelqu'un détient la vérité et va nous la déverser, mais d'expérimenter et de trouver par nous-mêmes nos propres solutions, notre propre cohérence. " Nous libérer du connu ", car nous sommes prisonniers de nos schémas de pensée, de notre histoire, de nos conditionnements. Cela aussi, c'est une autonomie à reconquérir ! Une autonomie intérieure !

Le destin de l'humanité est de comprendre que nous avons à construire l'unité en coopération avec les lois de la nature, de la vie. Aucune autonomie réelle ne peut se faire sans une réconciliation avec les règles fondamentales de la vie, dont nous ne sommes qu'une manifestation parmi d'autres. On parle de l'écologie comme d'un condiment dans le système global de la société, alors que c'est l'élément premier et universel, qui devrait être reconnu par l'ensemble du genre humain. " Terre mère, terre nourricière " n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité absolue !

D'après une interview réalisée et retranscrite par Claire Eggermont

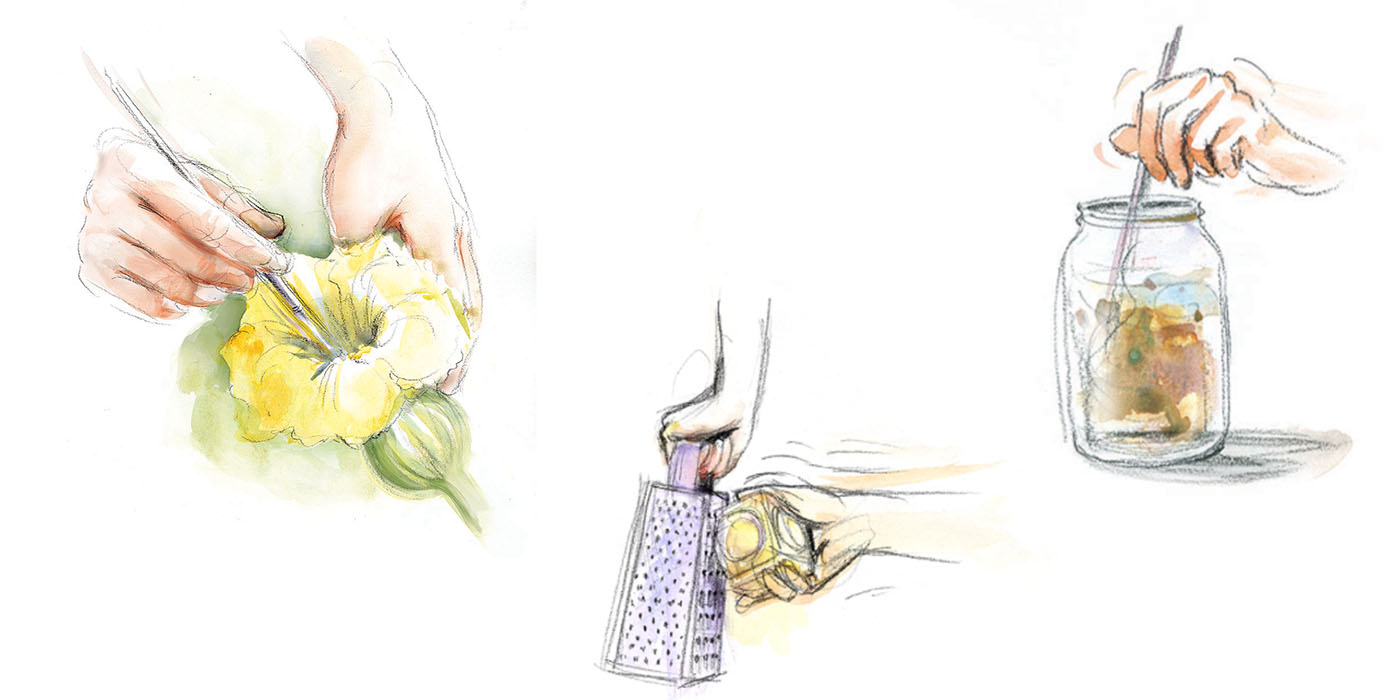

Aquarelles : Marie et Nicolas Doucedame

BIOPIRATERIE

Texte du site du Label vidéo "Alerte Verte" et qui accompagne la présentation du documentaire " Les Pirates du Vivant " de Marie-Monique Robin

Le développement de la biotechnologie entraîne dans les pays du tiers-monde des répercussions dramatiques dans les domaines économique, social et culturel. En effet, l'autorisation de breveter les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), comme n'importe quel produit industriel, a ouvert la porte à une privatisation du vivant, qui, sous la pression de quelques multinationales et de l'organisation Mondiale du Commerce (OMC), s'est étendue à l'ensemble des ressources biologiques de la planète. Devenue le nouvel " or " des conquistadors du génie génétique, la biodiversité a changé de statut : de base de subsistance pour les communautés pauvres du Sud, elle s'est transformée en une source de matières premières pour les grandes entreprises du Nord. Jadis confinés au seul domaine industriel, les brevets ont tout envahi : les forêts, les exploitations agricoles, les cuisines et jardins de plantes médicinales des pays en voie de développement, qui détiennent 70 % de la diversité biologique. Ceux-ci se retrouvent dépossédés de leurs moyens de subsistance, mais aussi de leurs ressources intellectuelles, recouvrant leurs savoirs et connaissances sur le monde vivant, accumulés le plus souvent par transmission orale, depuis des siècles.

Embarqués dans une véritable "course aux gènes", les géants de la biotechnologie investissent actuellement des millions de dollars dans la "prospection biologique", une métaphore empruntée à l'histoire coloniale qui sous-entend qu'avant d'être " prospectée ", la ressource " gisait " dans la nature, inconnue, inutilisée et sans valeur. C'est ainsi que récemment des sociétés, principalement américaines, ont déposé, et obtenu, des brevets sur des haricots mexicains, le margousier indien, le quinoa bolivien, l'ayahuasca amazonienne ou la vanille malgache , dont elles ont décortiqué dans leurs laboratoires le "principe actif", c'est-à-dire le schéma génétique. Résultat : une désorganisation catastrophique des marchés traditionnels latino-américains, africains ou asiatiques, voire des faillites en chaîne, les petits paysans et entrepreneurs locaux étant désormais tenus de payer des redevances à chaque fois qu'ils vendent leurs produits à l'étranger. Un peu partout dans le monde, la révolte gronde face à ces groupes industriels qui, sans vergogne, s'approprient des ressources naturelles entretenues et améliorées par les communautés indigènes depuis la nuit des temps...

Fondée sur une dérive abusive des droits de propriété intellectuelle, la biopiraterie s'accompagne d'un triple pillage :

o Celui des ressources de la biodiversité, considérée comme un bien communautaire par les paysans du Sud, qui à la notion occidentale de propriété privée opposent celle de service social, impliquant des droits mais aussi des devoirs quant à utilisation et à la conservation de ce patrimoine collectif ;

o Celui des ressources intellectuelles et culturelles des communautés locales qui, par leur travail ancestral, obtiennent, sélectionnent, améliorent et produisent toute une gamme de variétés végétales et animales, en respectant l'équilibre des écosystèmes ;

o Celui des économies locales et nationales, par l'usurpation des marchés intérieurs et internationaux qui détruit les moyens de subsistance des pays où l'innovation a d'abord eu lieu.

Tandis que le modèle dominant permet de faire circuler librement et sans protection les connaissances et ressources du Sud, - riche en capital génétique -, vers le Nord, - riche en capital financier-, en sens inverse, le flux des connaissances et des ressources est protégé par les brevets : une injustice criante, qui conduit droit dans le mur l'humanité tout entière, car en rendant les pauvres toujours plus pauvres, elle fait le lit des révoltes et du terrorisme de tout poil.

La boîte de pandore des brevets sur le vivant

Tout commence en 1980, lorsque la Cour suprême des Etats-unis accepte que soit déposé un brevet sur une bactérie génétiquement modifiée, capable de détruire les hydrocarbures, et qualifiée clairement d'"être vivant ". Ce faisant, elle établit un précédent unique dans l'histoire de la propriété intellectuelle : jusqu'à présent, la matière vivante - micro-organismes, plantes et animaux - était considérée comme faisant partie du patrimoine de l'humanité et ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une demande de brevet, même si certaines variétés avaient été créées par l'homme, par le biais des croisements et sélections.

De fait, à l'origine, le brevet est un outil de politique publique qui vise à protéger les innovations de produits et de procédés en octroyant à l'inventeur un monopole de fabrication et de commercialisation, pour une durée généralement fixée à 20 ans, censé rémunérer son effort de recherche. Son attribution se base sur la nouveauté de l'idée brevetée, l'inventivité dans sa conception et le potentiel industriel de son utilisation. Au cours du XXe siècle, les brevets étaient donc liés à l'invention de machines et de molécules clairement fabriquées par l'homme, correspondant aux deux premières révolutions industrielles : celle du génie mécanique, puis chimique. Jusqu'à l'avènement des OGM, le Droits de propriété intellectuelle (DPI) ne concernaient donc que les produits industriels inertes.

L'avènement de la troisième révolution industrielle - celle du génie génétique - a complètement bouleversé les pratiques. En effet, arguant des investissements consentis pour développer leur recherche, les entreprises de biotechnologie ont obtenu que les OGM soient considérés comme n'importe quel produit industriel. En d'autres termes, le fait d'avoir été transformés artificiellement par une chirurgie moléculaire confère aux OGM un statut juridique particulier pour des êtres vivants : ils sont susceptibles d'être brevetés comme n'importe quelle technologie. Subrepticement, cette dérive du droit commun des brevets, d'abord justifiée par la " fabrication " d'OGM, a ouvert la porte à la privatisation de l'ensemble du vivant existant. Ainsi, le patrimoine génétique, qui a longtemps été considéré comme un bien commun de l'humanité, est devenu en quelques années une matière première comme une autre dont la collecte, la transformation et la commercialisation répond désormais aux seuls impératifs des politiques industrielles de quelques multinationales.

En 1995, l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC ou TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights en anglais) obtenu lors des négociations du GATT, et repris par l'Organisation Mondiale du Commerce, entérine cette extension de la propriété intellectuelle sur le vivant. Il oblige tous les pays membres à protéger et à accorder des brevets pour " toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ". Toutes les inventions y compris celles portant sur les organismes vivants (Article 27 3.b). Constituant l'épicentre de la résistance populaire à l'OMC, l'ADPIC a été concocté en coulisses par trois puissantes organisations industrielles : l'Intellectual Property Committee (IPC), qui regroupe les douze plus grandes entreprises américaines, dont les géants de la biotechnologie Monsanto et DuPont ; Keidanren (Japon) et l'Union of Industrial and Employees Confederations (UNICE), porte-parole officiel du monde européen de l'industrie et des affaires. Au terme de l'accord, les pays en développement ont jusqu'en 2005 pour transcrire dans leur droit national ces dispositions, mais actuellement la majorité des gouvernements du Sud demandent une révision de l'ADPIC pour exclure la biodiversité du périmètre des brevets.

Dénonçant le " bio-impérialisme ", ils s'appuient sur la Convention sur la diversité biologique, signée au Sommet mondial de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, dont les principes sont absolument contraires à l'application de l'ADPIC. Ratifiée par 2OO pays, à l'exception notoire des Etats-unis, celle-ci reconnaît, en effet, le droit souverain des Etats sur leurs ressources biologiques et génétiques et fait obligation aux signataires de protéger et de promouvoir les droits des collectivités, des agriculteurs et des populations autochtones au maintien de leurs coutumes dans l'utilisation des ressources biologiques et des connaissances. Elle affirme par ailleurs " qu 'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique " .

Depuis bientôt dix ans, les enjeux du brevetage du vivant cristallisent l'opposition entre deux conceptions du monde frontalement opposées : d'un côté, les communautés du Sud, encouragées par la Food and Administration Organization, qui estiment que le système des DPI ne doit pas s'appliquer au domaine du vivant, parce que celui-ci incarne un bien communautaire, résultant de l'interaction millénaire entre l'activité de l'homme et la créativité de la nature ; de l'autre, les pays du Nord, avec en tête, les Etats-unis et les grandes multinationales, qui considèrent que la valeur est forcément liée au capital : Le " bricolage " moléculaire ajoutant de la valeur à la source (ressources biologiques et connaissance indigènes), celle-ci ne peut donc être considérée que comme une simple matière première…

L'appropriation du vivant

La biopiraterie ne concerne pas uniquement la " récolte " des gènes, mais aussi l'appropriation des organismes vivants existants.En ce sens, les DPI ressemblent étrangement aux " lettres patentes " accordées lors des grandes conquêtes par les monarques européens pour la " découverte " de territoires accomplie en leurs noms. Tandis que les lettres patentes scellaient la conquête d'un territoire déclaré " terra nullius " , - ou " territoire sans maître ", parce qu'il n'était pas habité par les Blancs européens -, les brevets verrouillent une conquête économique qui nie l'invention contenue dans le savoir autochtone, parce que celui-ci ne peut justifier d'une exploitation commerciale et est donc considéré comme dénué de " valeur ".

Lire plus bas deux exemples illustrant les enjeux de cette nouvelle forme de colonisation : l'exemple du Haricot jaune mexicain et celui du Margousier indien .

La ruée vers l'or

Pour développer leur activité de biotechnologie, les multinationales ont besoin de gènes. Mais un gène tout seul ne sert à rien : il faut savoir à quoi il peut servir, c'est-à-dire à quoi il est résistant, contre quelle maladie il peut protéger ou quelle influence il a sur la croissance d'une plante, etc. Or, ce travail d'inventaire des richesses de la biodiversité a été mené, de tout temps, par les guérisseurs traditionnels qui connaissent les vertus thérapeutiques ou alimentaires de chaque espèce du monde végétal qui les entoure, et par les paysans. Pour gagner du temps et de l'argent, c'est donc à la porte des chamanes et agriculteurs d'Amazonie, du Népal ou de l'Alaska que les " bioprospecteurs " vont aller frapper. Il n'y aurait rien de choquant à cela, si les émissaires des grandes compagnies occidentales opéraient dans la transparence. Mais, dans les faits, c'est rarement le cas : en exigeant que le monde du vivant entre dans le champ de la propriété intellectuelle - ce qui est le sens des brevets -, celles-ci savent pertinemment que, logiquement, elles devraient partager le bénéfice qu'elles tirent de leurs " inventions " avec les détenteurs du savoir, en l'occurrence ici les chamanes ou les communautés indigènes, qui leur ont permis de les développer. Or, animées d'un seul souci mercantile, à mille lieues de toute vision éthique ou philanthropique, elles profitent du vide juridique qui caractérise, pour l'heure, cette activité récente, pour tenter, par tous les moyens, de profiter purement et simplement des connaissances et savoir-faire locaux sans avoir à débourser un centime.

Pour cela, elles ont recours à toutes sortes de combines ou subterfuges : telle compagnie va passer un accord, rétribué largement, avec une université du tiers-monde pour qu'elle réalise l'inventaire des plantes médicinales d'une région donnée ; telle autre va envoyer de supposés ethnobotanistes ou ethnologues, censés mener une étude universitaire - a priori désintéressée - sur les savoir-faire traditionnels ; une troisième va financer une équipe de " chercheurs " d'un ministère de la santé, censée conduire un " programme de prévention des endémies " auprès d'ethnies vivant en autarcie . C'est précisément parce que la bioprospection s'opère bien souvent dans le mensonge et la tromperie que l'on parle de " biopiraterie ".

Parfois, les entreprises de biotechnologie passent des " contrats de bioprospection " avec les gouvernements des pays du Sud, qui visent à établir des codes de conduite pour aider les firmes à accéder à la richesse des savoirs des communautés indigènes sur la biodiversité et à prélever des échantillons du matériel génétique local. Théoriquement, ces contrats prévoient une rémunération pour les fournisseurs de connaissances et donc de gènes…

Deux histoires illustrent les enjeux de cette nouvelle forme de colonisation :

1) Le haricot jaune mexicain

L'affaire est en passe de devenir l'emblème de la biopiraterie institutionnelle. Tout commence en 1994, lorsqu'un certain Larry Proctor, qui dirige l'entreprise PODNERS (Colorado) achète un sac de graines d'haricots jaunes sur le marché de Sonora, au Mexique. C'est alors qu'il plante des graines, fait une sélection et ... dépose une demande de brevet le 15 novembre 1996. Pour justifier son "innovation", Larry Proctor avance que c'est un " haricot unique, d'une couleur jaune, une variété jusque-là jamais produite aux Etats-Unis ". Une argumentation qui s'appuie sur la loi sur les brevets des Etats-Unis de 1952 qui permet d'accorder des brevets sur des découvertes faites aux Etats-Unis même si elles ont déjà été faites ou sont déjà en application dans d'autres parties du monde. C'est ainsi que, le 13 avril 1999, Larry Proctor obtient le brevet N° 5894O79 sur la variété "Enola", qui lui accorde un monopole exclusif sur cet haricot sec cultivé au Mexique depuis des siècles. Le 28 mai 1999, le brevet est confirmé par un "certificat" octroyé par l'U.S. Plant Variety Protection qui stipule que la variété Enola est " d'une couleur très différente de tous les haricots produits aux Etats-Unis". Désormais, il est illégal de vendre, acheter, importer tout haricot jaune du Mexique sans payer des royalties à PODNERS, qui demande 6 cents de royalties par livre de haricots jaunes entrant aux Etats Unis. Résultats : les douanes américaines fouillent les camions qui importent des haricots jaunes et verbalisent. C'est ainsi que Larry Proctor a lancé des poursuites contre deux sociétés qui achètent des haricots jaunes auprès de paysans mexicains pour les vendre aux Etats-Unis : Tutuli Produce ( Arizona/ USA) et Productos Verde Valle (Guadalajara/ Mexique). "Au début, je croyais que c'était une plaisanterie, s'étrangle Rebecca Gilliland, la présidente de Tutuli Produce. Comment Proctor pouvait-il prétendre inventer un produit que les Mexicains cultivent depuis toujours ?" Les entreprises ont porté plainte, mais dans l'attente du jugement, elles ont cessé d'acheter des haricots aux paysans mexicains, qui se retrouvent acculés à la faillite.

Les haricots jaunes sont la principale source de protéines végétales consommées par les Mexicains et l'un des plats nationaux. Depuis cinq ans, on se mobilise sur tous les fronts pour défendre ce symbole du patrimoine national :

- Le gouvernement mexicain a décidé d'attaquer le brevet américain : "Nous allons faire tout le nécessaire pour défendre nos haricots, c'est un sujet d'intérêt national", a déclaré José Antonio Mendoza Zazueta, le sous-secrétaire au développement rural. Coût de l'opération : au moins 200'000 dollars en frais d'avocats.

- L'Institut National pour la Recherche Agricole (INIFAP), a conduit une étude sur Enola: il en a conclu que la variété était génétiquement strictement identique au haricot mexicain "Azufrado". De même, l'International Center for Tropical Agriculture (CIAT) de Cali en Colombie, qui travaille avec la FAO, et dont la mission est de préserver la biodiversité, a répertorié dans sa banque génétique des dizaines d'espèces de haricots, dont les variétés Azufrado, Canario et Peruano: "Toutes ces espèces biologiques appartiennent au domaine public et ne peuvent faire l'objet d' aucune demande de propriété intellectuelle", dit le directeur du Centre.

Note d'Au Fil Des Mondes : Sous la pression de ETC Group (groupe d'action sur l'érosion, la technologie et la concentrationet) et du CIAT, le brevet a fini par être annulé pour la cinquième fois à l' été 2009 par l'Office des brevets américains (USPTO - US Patent and Trademark Office) et cette fois par une décision définitive ne pouvant plus être mise en appel, mais il aura fallu plus de 10 années pour aboutir à ce résultat, pour un brevet qui était une erreur dès le début.

2) Le margousier indien

Le dépôt de brevets sur des produits et des procédés à base de plantes, obtenus à partir de connaissances indigènes, est devenu une source majeure de conflits. C'est ainsi qu'en Inde, le margousier ou neem, un arbre vénéré et sacré, utilisé depuis des siècles comme biopesticide et connu pour ses propriétés médicinales et antibactériennes, est l'objet de toutes les convoitises. Depuis 1985, pas moins de huit brevets ont été déposés par des firmes américaines et japonaises sur des solutions et émulsions stables - et même sur un dentifrice - à base de margousier. Les brevets portent sur des procédés et produits réalisés au moyen des principes actifs du neem. Après obtention de ses DPI, l'entreprise W.R. Grace a entrepris de manufacturer et de commercialiser ses produits à partir d'une antenne installée en Inde. " C'est un comble, s'insurge Vandana Shiva, une physicienne, lauréate du Right Livelihood Award, les brevets déposés sur le margousier empêchent désormais les producteurs et les unités de transformation locaux d'exporter les dérivés du margousier aux Etats-Unis, où il y avait pourtant un marché ; avec son usine installée en Inde, l'entreprise Grace, par sa puissance financière que lui confère justement le marché américain, accapare les graines de neem, dont le prix a augmenté de manière considérable, interdisant désormais aux pauvres d'y avoir accès pour se soigner de manière naturelle ". Actuellement, un conflit oppose deux sociétés indiennes, - Calcutta Chemicals, qui fabrique un dentifrice au margousier, et Indiara, qui vend des pesticides à base de margousier - à Grace, qui défend bec et ongles ses DPI…

Source : http://www.alerte-verte.com/

Alerte Verte est un label indépendant présentant sur DVD des films engagés sur le thème de la protection de l'environnement et de ses habitants dans le but de provoquer une prise de conscience et une réflexion. Ce texte repris sur le site d'alerte-verte.com accompagne le documentaire " Les Pirates du Vivant " de Marie-Monique Robin, édité en DVD sous le Label Alerte Verte (novembre 2006), avec un deuxième film de la réalisatrice.

Développement complémentaire sur :

http://www.encyclopedie-dd.org/La-biopiraterie

http://www.project-syndicate.org/commentary/ribeiro1/French :

Texte de Silvia Ribeiro et Kathy Jo Wetter " Lutter contre la biopiraterie ", 4 septembre 2009

http://www.icrainternational.org/urgence/479

http://www.biopiraterie.org/

http://www.etcgroup.org/upload/publication/717/01/wonfrancais01-23-2009web.pdf

Communiqué de ETC Group en français (12/2008) - pdf 1.49MB / 50 pages

"À qui appartient la nature? - Pouvoir des grandes sociétés et ultime frontière de la marchandisation du vivant"

Mexique : MAÍZ SANTO ou MONSANTO

par Jean-Pierre Petit-Gras pour le Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL), à partir d'un article de Silvia Ribeiro

Tandis que le blé, le riz et les autres céréales existaient déjà à l'état sauvage, et n'ont fait que bénéficier d'améliorations successives, la plupart des historiens de l'agriculture estiment que le maïs a été entièrement créé par l'homme, à partir d'une plante à la fois proche et fort éloignée : le téosinte. Les découvertes archéologiques les plus récentes concernent des épis de maïs (Zea mays) retrouvés dans les vallées centrales de l'Oaxaca, au Mexique, datés vers 7000 ans avant notre ère. On peut aisément imaginer le patient et probablement passionnant "travail" de sélection mené par les hommes et les femmes (1) de cette région du monde, et qui a dû précéder cette apparition pendant des siècles, voire des millénaires.

Résultant de ce labeur et des soins apportés depuis à leur invention, plusieurs dizaines de races et des milliers de variétés locales, adaptées à des conditions extrêmement variées de sols et de climats, ont apporté aux communautés amérindiennes, du nord au sud, le renforcement de leur autosuffisance alimentaire. On ne saurait donc s'étonner d'entendre des indigènes dire aujourd'hui que sans le maïs, leur civilisation aurait depuis longtemps disparu.

Pourtant, loin de revendiquer un quelconque droit d'auteur sur la plante, les Indiens des Amériques ont fait exactement l'inverse, dans tous leurs mythes et légendes. Le Popol Vuh, livre sacré des Mayas Quiché, nous rapporte que les dieux, après avoir tenté de créer les premiers hommes avec de la glaise (rapidement dissoute sous les averses tropicales), puis avec du bois (beaucoup plus résistant, mais pas vraiment idéal sur le plan de la sensibilité ou de l'intelligence), ont fini par pétrir les ancêtres des Quiché dans une pâte faite de trois variétés de maïs. Les inventeurs du maïs se disent donc issus de celui-ci. Cette belle inversion laisse apparaître dans toute son ampleur la mesquinerie des entreprises agroalimentaires, tentant, elles, de déposer des brevets sur la vie.

Là où ils disposent de terres en quantité suffisante, les Indiens du Mexique (et d'ailleurs) continuent d'y vivre, et de démontrer leurs étonnantes capacités à cultiver pour nourrir convenablement leurs familles, les malades et les vieux des villages. La milpa, le champ de maïs, est au centre de la vie indígena. Il y pousse également, en étroite association, des haricots (qui profitent de la tige de la céréale et enrichissent le sol en azote), des calebasses (dont les larges feuilles rampantes retiennent l'évaporation de l'eau et ralentissent la croissance des herbes adventices), des tomates et des physalis, ainsi que tout une foule de plantes aromatiques.

Les préparations à base de maïs sont aussi variées que savoureuses et nutritives. Bouilli dans une eau additionnée de chaux (la nixtamalisation, celle-ci permettant d'améliorer la disponibilité des vitamines, notamment PP, et d'éliminer le risque de pellagre), écrasé ensuite sur une pierre ou moulu, il permet de fabriquer les célèbres tortillas, mais aussi le pozol (fermenté vingt-quatre heures dans une feuille de bananier, puis consommé dissous dans de l'eau), l'atole, les tamales... et les innombrables spécialités que possède l'art culinaire mexicain (tacos, enchiladas, chilaquiles, pozole, sopes, totopos, nachos, etc.).

Pour les Mayas, par exemple, le maïs possède une âme (ch'ulel). Des récits racontent aux enfants que, si l'on oublie de ramasser quelques épis de maïs et qu'on les abandonne dans un coin du champ, ceux se mettent à pleurer, rappelant le paysan à son devoir. Dans les langues du Chiapas (tsotsil, tseltal) le verbe manger (ve'el, we'el) s'applique au maïs, le seul aliment capable de restaurer, de reconstituer l'individu. Pour la viande, les haricots, les fruits, on emploiera d'autres verbes. Car on est déjà dans une sorte de grignotage...

Mais pour nourrir les villes, ces monstres engendrés par la déraison d'un développement devenu incontrôlable, les belles histoires indiennes ne suffisent pas. Au contraire. D'autres mythes, ceux du progrès et d'une humanité tournée vers un futur radieux, urbain, technologique et soumis au "règne machinal", se font entendre bien plus fort. Ils exigent que l'on en finisse avec ces individus arriérés qui ne produisent quasiment rien pour le marché, occupent des terres que l'on verrait bien plus utiles à la production, disons, de biocarburants et refusent de devenir la main-d'oeuvre compétitive et pas chère du tout dont les entreprises ont grand besoin, dans ce contexte de crise.

Jusque dans les années 1970-1980, le Mexique était autosuffisant en maïs (celui-ci constitue, on l'a vu, l'essentiel du bol alimentaire de la plus grande partie de la population). Des politiques gouvernementales désastreuses ont précarisé la situation des petits et moyens producteurs, qui fournissaient les villes. De hauts dirigeants (2) possèdent, il est vrai, des intérêts dans les trusts de l'agroalimentaire. En 1994, l'entrée du pays dans le TLC (traité de libre commerce, appelé également ALENA ou NAFTA), avec les USA et le Canada, a entraîné la suppression des barrières douanières avec ces pays, dont l'agriculture fortement subventionnée, mécanisée, s'appuie sur des arrosages intensifs, des intrants chimiques en quantité massive, des semences hybrides à haut rendement à l'hectare. Le TLC a précipité la crise des producteurs traditionnels, tandis qu'il a renforcé les secteurs de l'agro-industrie tournés vers l'exportation. La désertification des campagnes s'est accrue, augmentant au passage le poids de la dépendance des villes sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, le Mexique doit importer le quart de sa consommation de maïs. On sait, par ailleurs, que les prix de la tortilla ont flambé, suite à la spéculation et la concurrence de la production de biocarburants. Pendant dix ans, un moratoire avait empêché la culture de maïs transgénique. Même si l'on avait déjà observé des cas de contamination (notamment dans l'Etat d'Oaxaca, berceau historique du maïs), le maïs OGM n'était jusqu'à ces derniers temps présent que dans la farine industrielle (la fameuse Maseca). La levée du moratoire, décrétée par le gouvernement de Felipe Calderón, suscite de vigoureuses réactions dans tout le pays. Les associations, les manifestations se multiplient. Une campagne (Sin maíz no hay país, Sans maïs pas de pays) a sillonné le Mexique. La chercheuse Silvia Ribeiro n'hésite pas à parler de maïcide (3). Mais Monsanto, le "libre commerce" et tout un système économique et social reposant sur la diminution constante du nombre de paysans, sur l'urbanisation et l'aliénation massive de la population auront le dernier mot.

L'objectif, ne l'oublions pas, est bel et bien l'appropriation et l'exploitation par une poignée de multinationales de l'ensemble des semences utilisées sur la planète. Les OGM, au-delà des quelques dégâts collatéraux sur la microfaune et la flore, sur la biodiversité et, peut-être, sur la santé humaine, sont la voie royale pour y parvenir.

Sur le terrain, c'est-à-dire sur leurs terres et territoires, les seuls qui mèneront la résistance jusqu'au bout seront très probablement des paysans indigènes (4). Que ce soit les zapatistes tsotsil, tseltal, ch'ol, tojolabal ou zoque de l'EZLN au Chiapas, des zapotecos ou des mixtecos de l'Oaxaca, des p'urépecha ou des nahuas au Michoacán, il s'agit pour ces hommes et ces femmes de défendre ce dont ils sont faits. Ou leur création, comme l'on préfère : le Santo Maíz.

(1) Le rôle des femmes dans la sélection des semences, dans les sociétés traditionnelles, est bien connu. Au Mexique, cette tâche est toujours l'occasion de fêtes et de réjouissances.

(2) La famille de Salinas de Gortari, par exemple, est liée au trust Gruma (Maseca), qui contrôle la fabrication de farine de maïs et de tortillas industrielles.

(3) Silvia Ribeiro anime un groupe de recherche intitulé ETC.

(4) Au Chiapas, les zapatistes poursuivent la construction de leur autonomie, dans un contexte de guerre "de basse intensité" de plus en plus aigu. Ailleurs, dans l'Oaxaca, au Guerrero ou au Michoacán, le processus de récupération des terres et de l'autonomie rencontre lui aussi la répression, les assassinats et une militarisation croissante.

Déclaration du Réseau pour la Défense du Maïs Originel

(La Red en defensa del Maiz Nativo)

10 juillet 2008

Mexico D.F.

"Réunis, face aux menaces qui se renouvellent à l'encontre de nos semences, aliments, droits et de notre vie en tant que peuples, au sein du réseau pour la défense du maïs natif (originel), et

Prenant en considération

que l'intention du gouvernement mexicain, allié aux entreprises multinationales, est de permettre la culture du maïs transgénique dans différents champs expérimentaux, et que ceci signifie nécessairement la contamination de nos maïs natifs et par extention à terme la disparition de ces mêmes maïs, portant ainsi atteinte à notre identité, autonomie, économie et à notre santé ; en détruisant la mère terre, la vie et en contaminant la nature.

Que pour cela, il prétend se servir des lois et réglements qui ont été approuvés sans tenir compte des peuples et à la faveur des intérêts des entreprises, telle que la Loi de Biosécurité et Organismes Génétiquement Modifiés , mieux connue sous le nom de " Loi Monsanto ", qui permet aux multinationales d'accéder à nos territoires et de les envahir, aux champs que nous cultivons et à nos semences, qui par un droit ancestral et historique nous correspondent.

Que la " Loi Monsanto ", fait partie d'un ensemble de lois destinées à spolier et privatiser nos ressources et nos droits, _ la reforme de l'article 27 de la Constitution, la Loi Agraire, la réforme constitutionnelle en matière indigène, la Loi des Eaux Nationales, la Loi Forestière, la Loi Minière, la Loi Générale sur la Vie Silvestre, celle des Produits Organiques, celle de la Certification des Semences _ entre autres, qui ont été approuvées à notre insu et qui attentent à notre parole, nos droits, notre histoire et notre culture.

Qu'aujourd'hui, à travers la farce légale intitulée ironiquement " Régime de protection Spécial du Maïs ", on prétend nier que tout le territoire mexicain est le centre d'origine et de la diversité du maïs.

Que les institutions gouvernementales appliquent les projets des entreprises multinationales et favorisent leurs intérêts, et que les programmes agricoles et sociaux - comme aujourd'hui le PROMAF (Programme du Maïs et du Haricot), élaboré pour nous faire perdre nos propres semences - sont en train de détruire la vie communautaire des peuples et nous conduisent à la dépendence envers les entreprises et à l'homogénisation des peuples, détruisant nos diversités culturelles et nous transformant tous en clients des entreprises.

Que les banques de semences, constituées avec les graines prélevées sur nos territoires et qui sont les fruits de nos savoir-faire, sont en train de se faire contrôler par les grandes corporations, comme Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Basf, Dow, qui se sont regroupées pour former l'Association Mexicaine de Semences A.C. (AMSAC) , un cartel pour manœuvrer et défendre leurs intérêts dans le pays, se déclarant " protecteurs " des semences, alors qu'en réalité ils les détruisent. Que des entreprises sans aucune morale, grandes contaminatrices de la nature et destructrices de la vie paysanne comme Monsanto, sont membres du "Comité d'Honneur et de Justice " de la dite association.

Que la AMSAC exige qu'on sème uniquement les semence certifiées, désignant ainsi nos semences originaires comme " pirates ".

Que les autorités en charge de l'environnement au Mexique prétendent établir un réseau de contrôle (environnemental) des OGM, pour détecter les OGM dans le pays, au lieu d'éviter les conditions de risque et de menaces de contamination telles que les importations de grains des USA.

Qu'ils prétendent réduire le pays, centre d'origine du maïs, en confinement biologique, par l'étiquetage en " zones réserves " des espaces d'où provient la diversité du maïs. Cela signifiera la fin du processus de diversité et de création du maïs qui existe depuis que les peuples le cultivent ; le confinement c'est la fin de la diversité… comme si les OGM, eux, pouvaient respecter les frontières.

Que nous, peuples, tribus et nations indigènes, sommes les maîtres et gardiens des graines et des animaux, bois, forêts, eau et plantes qui existent sur nos territoires ; nous faisons la suivante

Déclaration :

Les peuples indigènes et les paysans sont les responsables et les héritiers de la perpétuation des différentes sortes de maïs qui existent sur toute la longueur et la largeur de notre territoire mexicain et que la totalité du Mexique est le centre d'origine et de la diversité du maïs.

Nous nous déclarons opposés à l'autorisation du maïs transgénique et de tous les organismes génétiquement modifiés de manière expérimentale et commerciale.

Les indigènes et les paysans sont les gardiens véritables des ressources naturelles qui existent dans notre pays, et les plus expérimentés.

Nous nous déclarons contre les lois qui attentent à nos droits en tant que peuples et contre les multinationales qui prétendent nous dépouiller de nos semences, de nos terres, monts, eaux et autres richesses naturelles.

Nous dénonçons l'ingérence de telles entreprises dans les politiques agroalimentaires, afin de nous enlever le droit de produire nos propres aliments librement.

Nous déclarons que la AMSAC est une institution qui attente aux droits des agriculteurs et à leur souveraineté alimentaire.

Nous nous déclarons opposés aux stratégies qui sont imposées aux peuples par les institutions et programmes gouvernementaux, afin de nous faire troquer nos propres semences contre des semences hybrides et transgéniques.

Nous sommes contre les banques de semences parce qu'elles sont des centres de biopiraterie qui nous volent nos semences et connaissances ancestrales pour favoriser les intérêts des entreprises et des chercheurs, en contradiction avec les intérêts des peuples.

Nous sommes contre les projets de biopiraterie que Monsanto est en train de réaliser avec des organisations agricoles et académiques pour dérober nos maïs natifs et nos savoirs au travers du " Projet Maître des Maïs Mexicains " et le contrat avec l'Université de Guadalajara pour récolter les maïs et teocintle, ancêtre du maïs, de la sierra indigène nahua de Manantlan , Etat de Jalisco.

Nous nous opposons à la certification et à l'enregistrement des semences et nous dénonçons cela comme une manœuvre de privatisation des semences pour contrôler les peuples.

Nous rejetons la promotion, la diffusion, l'expérimentation, la culture, la commercialisation et la consommation des semences transgéniques. Ces semences attentent à l'environnement et mettent en danger la santé et la souveraineté alimentaire de millions de mexicains.

Cultiver, préserver et échanger librement nos propres semences natives, qui ne sont ni certifiées ni enregistrées par personne parce que nous les tenons depuis bien avant l'existence même de l'Etat mexicain, c'est un droit inaliénable que personne ne nous retirera et nous continuerons à lutter de manière autonome. Ces semences sont l'espérence de l'avenir de tous.

Nous exigeons

Que le territoire national dans sa totalité soit déclaré centre de l'origine et de la diversité du maïs, que la production nationale et autonome des semences soit soutenue et par conséquent qu'un moratoire historique pour le maïs GM (Génétiquement Modifié) soit déclaré au Mexique.

Le respect du droit à la souveraineté alimentaire qui fait partie de notre autonomie, de nos coutumes, cultures, traditions et pratiques agricoles.

Que soient arrêtées sur le territoire mexicain la culture, l'experimentation, la recherche, la commercialisation et la consommation des OGM.

Nous refusons la certification, l'enregistrement ou le brevetage des semences et des êtres vivants quels qu'ils soient. Au contraire, nous exigeons que soit respecté le droit au libre échange de nos semences comme nous l'avons toujours fait depuis des temps immémoriaux sans avoir recours à un excès de technologies.

Que l'on arrête de criminaliser la vie paysanne et de pousser les paysans à bout, au travers d'une législation faite en faveur des intérêts des entreprises.

Nous continuerons à défendre l'autonomie de nos villages, la communauté, les assemblées et leur gouvernement autonome, dont la base fondamentale est le territoire et la culture du maïs natif comme partie intégrante de notre vie.

Nous lancerons des alertes pour dénoncer publiquement les cultures expérimentales et libres du maïs transgénique dans notre pays, qui est le lieu d'origine du maïs, et nous exhortons la population mexicaine à s'informer et à s'organiser pour ne pas permettre que ces pratiques soient imposées."

Communautés indigènes et paysannes du Peuple Wixarika-Huichol, Peuple Raramuri, tribu Yaqui , Peuple Mayo-Yoreme, Communautés Pure'pecha, Communauté Totonaca de la Sierra Norte de Puebla ; Communautés Paysannes de Los Tuxtlas, Veracruz ; Communautés Paysannes du sud et du nord de Veracruz ; Communautés Zapotèquesndes Vallées Centrales de Oaxaca ; CommunautésTlapaneca, de Tlapa, Guerrero, communauté mixteca de San Juan Mixtepec, Oaxaca, Communautés paysannes du sud de Tamaulipas.

Organisations Indigènes et Paysannes : Union de cCommunautés Paysannes du Nord de Guanajuato (UCANG), Organisation des Agriculteurs Biologiques, AC, Oaxaca ; Centre des Droits Indigènes Flor y Canto AC, Oaxaca, Union des Organisations de la Sierra Norte de Oaxaca, UNOSJO ; Centre Régional pour l'Education et l'Organisation (CREO), Los Tuxtlas, Veracruz ; Radio Huayacocotla ;

Organisations de la société civile : Centro National de Apoyo a las Misiones Indigenas AC (CENAMI) ; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) ; Groupo de Accion sobre Erosion, Technologia y Concentracion (Grupo ETC) ; Centro de Analisis Social, Informacion y Formcion Popular (CASIFOP) ; Colectivo Coa ; Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz ; Consultoria Tecnica Comunitaria AC (CONTEC), Chihuahua ; Grupo de Estudios Ambientales (GEA AC), Unidad de Apoyo a las Comunidades Indigenas (UACI-Universidad de Guadalajara), Jalisco ; Centro de Investigacion y produccion de tecnologica ecologica para la vivienda (CIPTEV) Jalisco ; Grupo Cultural Nivi Nuu ; GRAIN, Chile.

Traduction : Delphine ROGER

Retour en haut du texte

"LES PAYSANS SONT DE RETOUR",

essai de Sylvia PÉREZ-VITORIA

|

On a parlé de la "fin des paysans" mais ils sont toujours là et, aujourd'hui encore, ils représentent la moitié de l'humanité.

Les paysans sont de retour revisite l'histoire de la paysannerie, et montre comment elle a su préserver, partout dans le monde, des valeurs de solidarité et d'équilibre écologique, malgré les ravages sociaux et environne-mentaux provoqués par l'industrialisation de l'agriculture. Situés aux avant-postes des grands problèmes que traverse la planète : chômage, environnement, santé, les paysans font des propositions et mettent en place des alternatives.

C'est à eux que Silvia Ferez-Vitoria dédie sa passionnante étude démontrant que le retour des paysans constitue une véritable chance pour nos sociétés.

|

LE RETOUR DES PAYSANS ?

En guise d’avant-propos

Lorsqu’on rêve seul, ce n’est qu’un rêve.

Lorsque nous rêvons ensemble, c’est le début de la réalité.

Hélder Cámara

On a parlé de “la fin des paysans”, de la “mort du paysan”, des “champs du départ”. Bien sûr il y en a moins, bien sûr ils continuent à disparaître, bien sûr, dans certaines régions, c’est tout un mode de vie qui a été anéanti. Mais, contre toute “rationalité économique”, ils sont toujours là, ils représentent encore la moitié de la population du monde et maintenant ils commencent à se faire entendre. Ce qu’ils ont à nous dire nous concerne tous. De quoi parlent-ils ? Ils parlent de la nature, de la terre, des arbres, des plantes, de l’eau, des animaux. Ils parlent d’un autre rapport au travail, à la technique, à l’échange. Cela fait des siècles qu’ils en parlent, mais personne ne les écoutait ou plutôt personne ne voulait les entendre. On était bien trop occupés à se moderniser, à inventer de nouvelles techniques, à produire de nouvelles marchandises, à construire des villes, à changer de mode de vie, à polluer la planète. La conception dominante de la “civilisation… exigeait impérativement le sacrifice de l’homme des campagnes”, et personne ne s’intéressait à ce “crime” commis contre les paysans. Il était même considéré comme un bienfait.

Mais ces femmes et ces hommes des campagnes d’Amérique, d’Asie, d’Afrique, d’Europe se sont mis en marche. Ils reviennent et leurs paroles nous réveillent. Ils nous rappellent ce que nous avons perdu en tuant les civilisations paysannes, nous qui croyions avoir largement gagné au change.

Ce livre, résultat de nombreuses années de travail sur et avec les paysans dans différentes parties du monde, est dédié à ces femmes et à ces hommes qui, contre vents et marées, luttent quotidiennement pour garder leur dignité. La plupart sont de petits paysans, ils ne sont pas bien riches, souvent ils ne possèdent même pas leur terre ou leurs outils, ils peuvent à tout moment être chassés et se retrouver sans rien. D’autres fois, ils sont relativement aisés, vivent dans un joli coin de la campagne française, aiment ce qu’ils font. Mais quand ils parlent de leur disparition ou du fait que personne ne reprend leur ferme, un voile de tristesse passe dans leur regard…

Je voulais simplement leur dire que je les aime et que je suis très honorée d’avoir pu dans ma vie côtoyer des gens d’une telle qualité. Je veux aussi leur dire que souvent ils m’ont apporté l’espoir et que je voudrais par ce livre transmettre aux autres ce qu’ils m’ont donné.

Je me place ici délibérément du côté des paysans. Bien sûr pas de tous les paysans : il y a des “agricultueurs” et des “agricultués”. Les premiers sont de gros exploitants qui gèrent la terre, le travail, les plantes et les animaux comme des objets inanimés dont il convient de tirer le plus gros bénéfice. Par là même ils “tuent” la terre, les paysans, l’avenir de l’humanité. Ainsi, cet agriculteur beauceron, qui me disait que l’arme alimentaire, qu’il comparait à l’arme atomique, ne lui posait aucun problème si elle lui permettait de vendre sa récolte, est un “tueur”. Ce grand propriétaire d’Andalousie, qui me déclarait tranquillement, dans les années 1980, qu’il serait soulagé de voir “disparaître” les 300 000 paysans sans terre andalous, est un “tueur”. Ils sont puissants mais leur puissance est fragile. Totalement dépendants du système industriel, ils en subissent les aléas. Grandement destructeurs des équilibres naturels, ils scient méthodiquement la branche sur laquelle ils sont assis. Vivant au seul rythme des marchés ils doivent sans cesse surveiller les cours et faire pression sur les pouvoirs publics pour maintenir leurs hauts revenus. Une puissance bien dépendante en somme.

Quant aux “tués”, ils ne veulent pas mourir. Quelles que soient leurs conditions matérielles, ils doivent se battre pour leur survie en tant que paysans. Ils s’accrochent à la vie partout où ils le peuvent : sur les pentes érodées des montagnes du Chiapas, dans le désert du Néguev, dans les périphéries des mégalopoles. Ils sont des millions. Ils sont multiples, Indiens d’Amérique, Africains, Asiatiques, Européens. S’ils n’ont pas de terre ils la revendiquent : ils font des marches partout dans le monde pour réclamer de la terre à cultiver. Ils ne sont pas séduits par les “lumières de la ville”, mais nous parlent de vivre autrement, de construire d’autres rapports avec la nature et entre nous. Ils ont des connaissances parfois millénaires, ils aiment ce qu’ils font, ils voudraient transmettre cet amour à leurs enfants. Ils sont encore là pour longtemps… et heureusement pour nous.

Introduction

Traditionnellement l’histoire est découpée en âges et périodes, autant de moments qui permettent d’ancrer l’idée d’une évolution, voire pour certains d’un progrès, vers laquelle irait l’humanité. La révolution informationnelle serait l’enfant de la révolution industrielle. Sans les transformations technologiques qu’ont connues les XVIIIe et XIXe siècles, pas de développement de l’informatique, des télécommunications et plus généralement de l’électronique. Quelle sera la prochaine révolution ? Et finalement de quoi parle-t-on ? C’est un fait, on ne travaille plus aujourd’hui dans les usines, dans les bureaux et même dans les campagnes comme il y a seulement dix ans. Plus rien ne se fait sans ordinateur, sans fax, voire sans courrier électronique. Il convient cependant de préciser que cela ne touche qu’une toute petite partie de l’humanité et que rien ne garantit que cela puisse s’étendre aux bidonvilles, champs d’Afrique et autres zones exclues de l’électricité, de l’équipement et des nouveaux savoir-faire. Les spécialistes étudient doctement les “mutations” qui apparaissent dans les conditions de vie et dans les mentalités. Les parents s’inquiètent de savoir si leurs enfants “seront dans le coup” pour s’assurer un futur qu’ils espèrent plus glorieux que le leur. Et si des générations d’hommes ont peiné pour transmettre à leurs descendants leurs connaissances et leurs expériences, afin de leur donner un avenir, voire les moyens d’une survie, ils attendent aujourd’hui des autres, des spécialistes, qu’ils inculquent aux enfants un savoir qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes.

Un corps d’experts s’est constitué au cours des deux derniers siècles, particulièrement en Occident, pour étudier, compiler, analyser, synthétiser, produire savoirs et méthodes. En matière d’agriculture, ils ont particulièrement bien travaillé. Non seulement ils ont éliminé pratiquement toute la paysannerie des pays industrialisés, non seulement ils ont enraciné l’idée qu’un pays développé devait avoir moins de paysans (très franchement qu’est-ce que cela veut dire ?), mais ils ont réussi à convaincre les intéressés eux-mêmes qu’ils devaient disparaître et que c’était pour le bien de tous. Ce prétendu discours d’expert doit être totalement démonté. Non pas en lui renvoyant un autre discours d’expert mais en faisant appel, dans la mesure du possible, à ceux que l’on entend peu, les paysans, ceux qu’il faut aller chercher au fond d’un terroir, au détour d’un livre, lors d’un tournage. Mais aussi à tous ceux, chercheurs, écrivains, qui se sont pris d’amour pour un métier, un milieu, une culture. En effet, pour parler des paysans il faut les aimer, les respecter, connaître leur travail et lui donner toute sa valeur. Il faut aussi comprendre la richesse que représentent ces hommes qui sont capables de lire dans la nature comme nous lisons les noms des rues, de rester des heures, seuls, accomplissant leurs tâches avec comme uniques compagnes leurs pensées intimes. Tout cela ne figure dans aucune statistique, dans aucun rapport, dans aucune directive. On s’aperçoit alors que le discours est différent. L’irrésistible attirance des jeunes de la campagne vers les villes ? Ce paysan dit combien la ville lui faisait peur et comme il y perdait ses repères. Quelle libération les progrès technologiques ont-ils apportée aux femmes ? Cette agricultrice raconte comment la mécanisation de la traite des vaches lui a fait perdre une fonction sociale qui allait bien au-delà de la simple tâche à accomplir. Les merveilles de la technologie agronomique ? Les paysans du monde entier peuvent témoigner des aberrations auxquelles on les a contraints, parler de l’incompétence de ceux qui venaient les conseiller et des conséquences de ce qu’on leur a imposé. Ces quelques exemples illustrent ce que le discours technocratique dominant a recouvert. Ce livre voudrait tout à la fois révéler ce que ce discours masque et appeler à arrêter ce massacre de la paysannerie qui nuit non seulement aux paysans mais à la planète tout entière.

Rigoberta Menchù,

prix Nobel de la Paix

|

Le texte proposé est celui du discours de Rigoberta Menchù, prix Nobel de la Paix, au sommet mondial du développement durable qui s'est tenu du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg. |

Johannesburg, le 26 août 2002

Je ne suis pas venue assister à cet événement tant attendu avec optimisme, mais plutôt avec un certain espoir, et je me réjouis de l'occasion qui m'est offerte de partager avec vous cette énergie spirituelle qui va permettre d'alimenter la volonté politique nécessaire pour mettre un terme à la voracité frénétique qui est en train de tuer toutes les formes de vie de notre planète. Le secrétaire général des Nations-Unies nous a invités à concentrer les travaux de ce Sommet sur cinq thèmes clés : l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé et la biodiversité. Pour sa part, le Président Mbeki nous a invités à le faire en orientant nos réflexions sur la prospérité de notre planète et de ses habitants. Avant tout, je voudrais relever l'importance de cette table ronde sur un thème qui, à mes yeux, résume et précise les objectifs de ce Sommet : 'la diversité naturelle et la diversité culturelle': pour moi, ce ne sont pas des notions ayant un rapport entre elles. C'est une seule et même chose.

Dans notre vision du monde maya, chaque peuple, chaque culture est le reflet de la nature qui l'entoure. Il est aussi difficile d'imaginer un ours polaire en Amazonie que le peuple maasaï au Groenland. La diversité culturelle est le reflet de la diversité naturelle. La Création unifie la diversité dans laquelle coexistent toutes les formes de vie en un harmonieux équilibre. Chaque fois que l'on rase une forêt, on fait violence à une forme de vie, on perd un langage, on met un terme à une forme de civilisation, on commet un génocide.

Pendant des millénaires, les peuples indigènes ont appris de la nature à vivre en harmonie avec tous ses éléments constitutifs. La terre ne nous appartient pas, nous sommes une partie d'elle et des équilibres qui rendent possible la vie en son sein. Pendant des siècles, les peuples indigènes ont vécu en maintenant ces équilibres et tous les autres qui nous relient au reste de l'univers et qui nous rendent coresponsables de l'avenir de l'infra monde et du supra monde ; c'est comme l'arbre de vie que nous avons reçu de nos ancêtres, et dans lequel on ne peut comprendre le feuillage sans connaître les racines et les branches.

Ces relations, vastes et complexes, renferment la sagesse et la spiritualité les plus profondes, et c'est la raison pour laquelle elles sont inviolables. C'est ainsi que l'avaient compris nos peuples à travers les siècles et c'est ainsi que semblait le comprendre la communauté des nations, il y a dix ans lors du Sommet de Rio, en reconnaissant l'interconnexion et la dépendance réciproque de tous les éléments qui rendent possible la durabilité du développement et de la vie.

L'arsenal théorique et normatif issu du Sommet de Rio constitue l'avancée intellectuelle et politique la plus significative que le changeant débat sur le développement ait produit dans notre histoire contemporaine. Rio a permis d'infléchir les concepts de façon définitive, en donnant au développement une vision globale, en établissant l'interrelation entre les dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle, et en mettant au point l'Agenda 21. Les plus grandes insuffisances de ce Sommet ont été - peut-être - les aspects institutionnels et financiers qui ont laissé l'ensemble du processus au bon vouloir de la volonté politique des gouvernements, des industries et des organismes qui leur sont liés.

Pourtant, Rio s'est démarqué des autres sommets par l'impressionnante entrée en scène des mouvements sociaux, des organismes civils et des intellectuels humanistes. Rio a marqué la mondialisation de l'espoir. La participation de tous ces acteurs a scellé sa légitimité et a ouvert une nouvelle ère pour que 'Nous, les peuples...' soyons réellement acteurs dans la définition des politiques globales qui nous concernent.

Le Sommet de Rio est un traité éthique et politique pour la redistribution du pouvoir, des ressources et des échanges entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci. Pourtant, face aux réalités, il est bien difficile de ne pas perdre patience. Ce traité pour le développement et l'équité a dix ans. Aujourd'hui, le concept de sécurité semble avoir remplacé ces notions et toutes les autres valeurs qui avaient inspiré les traités de Rio, en plaçant la diversité comme leur menace principale.

Le libre échange et la main de plus en plus visible d'un marché ouvert aux uns et fermé à la majorité ne peuvent continuer à détruire les économies. Les scandaleuses fraudes comptables des plus grands groupes mondiaux ont démontré que la main invisible du marché a détruit d'un coup la confiance des citoyens, non seulement en de tels groupes mais aussi dans les mécanismes d'États créés pour les contrôler. La sécurité ne peut continuer à servir de prétexte à l'agression, et la guerre ne peut continuer à être le fer de lance de l'économie et de la science. L'ordre mondial du XXIe siècle ne peut pas être constitué par la faim et par le désespoir des quatre cinquièmes de la population mondiale, laquelle soutient l'opulence et le gaspillage caractérisant le mode de vie, la production et la consommation du cinquième restant.

Il faut transformer le traité de Rio en un code d'éthique garantissant la coexistence pacifique et le salut de la planète. Nous ne pouvons pas tout reprendre à zéro lors de chaque sommet. Nous ne pouvons pas continuer à adopter des accords sur le papier sans échéances, sans objectifs vérifiables et sans mécanismes fiables pour rendre des comptes. En tant qu'acteurs sociaux, nous ne pouvons continuer à nous isoler dans nos actions parallèles. Nous avons des obligations, et nous souhaitons aussi exercer nos droits.

Tout à l'heure, j'ai eu l'honneur -au nom des six prix Nobel de la paix - de lancer publiquement un appel aux gouvernants du monde, aux responsables politiques, sociaux et industriels, en leur demandant de faire cause commune sur ce sujet. Je profite de cette occasion, monsieur le Président, pour vous remettre un exemplaire de ce manifeste, afin que vous puissiez le partager avec tous vos collègues.

Dans le cadre de ce Sommet, nous avons souscrit et promu une demande qui ne peut plus attendre et qui concerne la réforme en profondeur des structures du système international. Il est impossible de gérer le monde de l'après-guerre froide de la même façon que celui qui était issu de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut un nouveau sens de responsabilité partagée qui nous engage tous. La participation sociale massive en ouverture du Sommet de Rio a ouvert la voie au protagonisme de la société civile dans les décisions du système des Nations-Unies. Elle doit officialiser l'institutionnalisation des mécanismes d'incidences et de responsabilité partagée qui, face à la diversité de ces nouveaux acteurs qui ont construit au cours de ces dernières années un militantisme en faveur de la vie, doit être la dynamique qui garantira un nouvel élan dans la lutte pour la justice et la paix.

Les États ne peuvent plus continuer à assumer la responsabilité exclusive des décisions. De fait, il ne l'ont pas. Ils ne peuvent plus jouer ce rôle de courroies de transmission et de légitimation des intérêts de ceux qui sont puissants.

La mondialisation ne signifie ni la fin des souverainetés ni celle des responsabilités particulières des États. Celles-ci sont en train de se modifier, de se compléter et de se renforcer avec le protagonisme émergent des acteurs sociaux et des institutions mondiales et locales.

Nous, les peuples indigènes, nous exigeons que soient reconnues nos différentes cultures ainsi que notre droit à la libre détermination, dans les mêmes termes que ceux qui sont reconnus à tous les peuples du monde par les traités internationaux des droits de l'homme. Nous exigeons que notre contribution relative à la préservation des formes de vie de la planète ainsi que tout ce qui concerne nos formes de développement durable soient reconnues et valorisées par ce Sommet. Cela implique que l'on nous reconnaisse le droit à la jouissance de nos territoires inaliénables et des ressources que nous avons protégées et utilisées depuis toujours, ainsi que les droits collectifs que nous avons sur les connaissances relatives à leurs propriétés, comme l'établit l'article 8-j de la Convention sur la diversité biologique.

Nous n'accepterons aucune restriction aux standards internationaux en vigueur, concernant notamment le caractère obligatoire du principe du 'consentement préalable et fondé' pour toute action affectant nos ressources et nos intérêts, ainsi qu'au principe de 'précaution' et à celui de la 'responsabilité commune mais différenciée au niveau planétaire.

Nous n'acceptons ni la privatisation de la nature, ni celles de la terre et de la vie. Nous n'acceptons pas que les ressources et les connaissances que nous avons développées depuis des siècles soient brevetées au nom des États ou, encore pire, au nom des particuliers. Nous exigeons que l'on nous accorde la sécurité juridique sur notre patrimoine intellectuel collectif. Nous demandons l'accès aux bénéfices qui pourraient être retirés de leur utilisation, ainsi que la reconnaissance de leur intégralité et l'éthique intemporelle qui caractérise notre relation avec elles. Nous n'acceptons pas de continuer à être spoliés et appauvris par cette exploitation commerciale incontrôlée de nos 'ressources génétiques'.

Les valeurs sur lesquelles nous, les peuples indigènes, avons construit nos systèmes complexes se fondent sur la coopération et la réciprocité de la vie communautaire ; sur l'autorité des anciens et notre relation avec nos ancêtres ; sur la communication et la responsabilité entre les générations ; sur le droit collectif à la terre, au territoire et à leurs ressources ; à l'austérité et à l'autosuffisance de nos formes de production et de consommation ; sur les relations à l'échelon local et la priorité des ressources naturelles locales dans notre développement; sur la nature éthique, spirituelle et sacrée du lien qui unit nos peuples avec toute l'oeuvre de la Création.

Ce Sommet doit abolir les subventions à la production alimentaire dans les pays développés car elles étouffent nos économies, nous laissent sans travail et nous rendent dépendants; il doit garantir la défense de nos systèmes de production traditionnels contre la pollution des éléments génétiquement modifiés et des abus qui les menacent au terme des accords commerciaux mondiaux.

Il ne faut pas interpréter ces paroles comme de simples jérémiades. Nous vous invitons à vivre en regardant le futur commun de notre humanité Nous cherchons à défendre les droits de nos enfants et des enfants de nos enfants, afin que demain il y ait toujours une place pour chacun. Les engagements que nous prenons aujourd'hui pour le développement définiront la vie de demain, l'aveuglement d'aujourd'hui nous entraînera vers l'autodestruction à laquelle nous n'acceptons pas de nous résigner. Dans cette entreprise pour la dignité et l'engagement avec la vie et le futur personne n'est de trop. Nous vous demandons - gouvernants, organismes internationaux, entreprises mouvements sociaux et organismes civils - moins de paroles, moins d'euphémismes et plus d'action, plus de résultats tangibles, plus de responsabilité partagée, plus de multilatéralisme pour prendre des décisions et les faire respecter, et plus de respect pour ceux qui n'ont pas d'argent pour faire entendre leur voix.

Rigoberta Menchù

La reconnaissance et la protection des savoirs traditionnels :

Nouvel horizon des revendications autochtones

|

Présentation de l'auteur : |

|

Résumé : | |

Au cours du XXème siècle les populations autochtones au sein des Etats modernes ont connu une reconnaissance graduelle de leurs droits. Cette reconnaissance a été le fait des États mais a été aussi fortement favoriser par les revendications de ces populations portées au sein des forums de négociations internationaux . Ainsi la position des États vis-à-vis de ces communautés a beaucoup évolué à l'image de la France vis-à-vis de certaines communautés présentes dans l'outre-mer . En effet, contrairement au discours républicain d'une république une et indivisible, certaines catégories de citoyens français bénéficient de statuts ou de droits territoriaux particuliers. C'est le cas des Kanak en Nouvelle-Calédonie qui se sont vus reconnaître un statut civil particulier et pour qui a été reconnu le statut coutumier des terres . En Guyane, les Amérindiens, sans bénéficier d'un statut particulier peuvent obtenir des droits territoriaux au sein de zones de droits d'usages collectifs en tant que " communauté d'habitants tirant traditionnellement ses moyens de subsistance de la forêts ".

Le droit des autochtones a ainsi particulièrement évolué au regard de la reconnaissance de leur identité et de leur droit à la terre. Plus récemment des droits relatifs aux savoirs traditionnels de ces communautés, c'est-à-dire des droits vis-à-vis de leur patrimoine culturel immatériel ont été reconnus. Cette reconnaissance concerne notamment les savoirs traditionnels associés à la biodiversité dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (art. 8j) et dans la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (art. 31).

La notion de savoirs traditionnels associés à la biodiversité (ci-après " les savoirs traditionnels ") est définie comme : " les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ". Ses savoirs se situent à l'interface des enjeux de la biodiversité et de la diversité culturelle et intéressent tant les problématiques liées à la diversité biologique que les problématiques liées aux droits des communautés autochtones et locales.

En effet, les savoirs traditionnels associés à la biodiversité représentent un intérêt tant pour la conservation, la connaissance et l'exploitation de celle-ci, que pour le respect des droits des communautés, de leur identité, et leur survie .

La reconnaissance de ces savoirs constitue donc un nouveau type de droits émergents pour les communautés autochtones et locales et représente un pas supplémentaire vers la pleine reconnaissance et la pleine protection des différents éléments de leurs systèmes culturels, soit : des savoirs, des techniques, des croyances et un espace .

Cette reconnaissance est d'autant plus cruciale que ces savoirs font l'objet de convoitises de la part de divers acteurs publics et privés. Selon les auteurs Posey et Dutfield (1997), différentes catégories de connaissances intéressent les chercheurs :

- Les connaissances concernant l'utilisation actuelle, antérieure ou potentielle d'espèces végétales et animales, ainsi que des sols et des minéraux ;

- Les connaissances concernant la préparation, le traitement et l'entreposage d'espèces utiles ;

- Les connaissances concernant les formules qui renferment plus d'un ingrédient ;

- Les connaissances d'espèces particulières (méthodes de plantation, entretien, critères de sélection, etc. ) ;

- Les connaissances concernant la conservation d'écosystèmes (façon de protéger ou de préserver une ressource qui peut avoir une valeur commerciale, bien qu'elle ne soit pas explicitement utilisée à cette fin ou à d'autres fins pratiques par la communauté locale ou la culture) ;

- Les systèmes de classement des connaissances, par exemple les taxonomies botaniques traditionnelles.

Ces connaissances intéressent les chercheurs pour différents usages : la recherche universitaire, la prospection de la biodiversité pour l'industrie, la recherche botanique, recherche agricole, conservation des ressources biogénétiques, conservation des paysages .

Les connaissances traditionnelles associées à la biodiversité sont donc convoitées par une grande variété d'acteurs et pour des desseins très variés qui présentent pour les communautés autochtones et locales à la fois des risques et des opportunités :

" Les interactions avec les visiteurs peuvent être fort avantageuses pour les peuples autochtones ; en effet, ils obtiennent ainsi des renseignements utiles, ils élargissent leurs connaissances par des échanges culturels et collaborent à la réalisation de projets de conservation, de recherche et de développement susceptibles de leur procurer des avantages monétaires, sociaux et politiques. D'un autre côté, les communautés peuvent avoir affaire à des visiteurs qui ont l'intention de profiter d'elles et qui recourent parfois à des moyens malhonnêtes pour se procurer information et ressources. ".

La reconnaissance et la protection juridique des savoirs traditionnels associés à la biodiversité

Cette reconnaissance des savoirs traditionnels s'articule aujourd'hui entre droit international et droit national. Ils ont en effet fait l'objet dès 1992 d'une reconnaissance spécifique au sein de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) qui définit des principes dont la mise en œuvre relève des Etats.

La notion de savoirs traditionnels est apparue pour la première fois au sein d'une convention internationale en 1992 dans la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Ce texte adopté lors du sommet de la terre de Rio a pour objectifs : la conservation de la biodiversité, son utilisation durable, et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.

L'objet principal de la convention est donc la biodiversité définie comme la " variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes " (art 2).

Les savoirs traditionnels n'apparaissent dans ce texte qu'à l'article 8(j). Ils ont été inclus dans le texte du fait de leur intérêt pour la conservation. En effet les parties à la convention ont considéré les communautés autochtones et locales comme détentrices de savoirs dont l'utilisation pourrait concourir à la réalisation des objectifs de la convention.

Ainsi :" Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, [chaque partie contractante] respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ".

Au sens de la CDB les savoirs traditionnels sont donc des connaissances, innovations et pratiques détenues par certaines catégories d'acteurs (les communautés autochtones et locales sans que celles-ci ne soient définies par le texte). De plus ces savoirs incarnent des modes de vie traditionnels et présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique .

Dans le cadre de la CDB chaque partie contractante s'est engagée " sous réserve des dispositions de sa législation nationale " à respecter, préserver, maintenir ces savoirs et à encourager le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. Le détail des mécanismes à même de permettre le respect, la préservation la protection et le partage des avantages n'est pas précisé par la convention et est laissé à la discrétion de chaque Etat .

Au cours des discussions internationales, les savoirs traditionnels, élément autonome dans la convention, vont être progressivement associés aux ressources génétiques qui font l'objet de développements spécifiques au sein de l'article 15 de la convention.