COMMUNAUTES INDIGENES CHIAPANEQUES

| Accueil | |

| |

Pays de 2 millions de km2 (3,5 x la France), le Mexique abrite plus d'une cinquantaine de groupes autochtones (indigènes non métis) totalisant, selon le recensement officiel de 2000, 6 millions de personnes d'une population mexicaine estimée à 84 millions d'habitants (7 %). Ce nombre avoisinerait près de 10 millions de personnes aujourd'hui, la population totale mexicaine étant environ de 107 millions. Environ un tiers de la population de l'état du Chiapas est indien, soit une représentation de 1,3 millions de personnes. C'est le second état indien après celui d'Oaxaca (1,7 millions). |

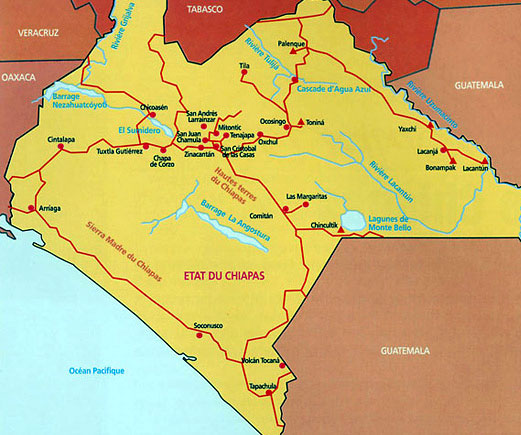

L'Etat du Chiapas, au sud-est du Mexique et à la frontière du Guatemala, s'étend sur 75000 km2 et représente 4% de la superficie du pays. C'est l'un des états les plus riches de la nation, mais avec une des populations les plus pauvres. L'Etat compte environ 4 millions d'habitants dont 60 % d'origine indienne, et 35 % d'indigène Mayas qui vivent regroupés en communautés dans des centaines de villages déclarés extrêmement pauvres par l'ONU.

Cliquer pour zoomer |

|

Situées dans les montagnes aux alentours de San Cristobal de las Casas, sur les Hauts-Plateaux (Altos), dans la Forêt Lacandone (Selva Landona) et à la Frontière avec le Guatemala, ces communautés appartiennent à différentes ethnies indiennes aux cultures ancestrales ou perdurent les coutumes. Les différences entre ces derniers descendants des premiers habitants de ce territoire MAYA sont multiples : il existe autant de langues (Tzotzil, Tzeltal, Ch'ol, Zoque, Tojolabal, Lakandon…) et de rituels que de costumes différents qui symbolisent l'appartenance à une communauté, à un village. Le Tzotzil est la langue principale ; les indigènes ne parlent pas ou peu l'espagnol : il n'est appris que pour pouvoir communiquer en ville, et avec les organisations étrangères.

|

|

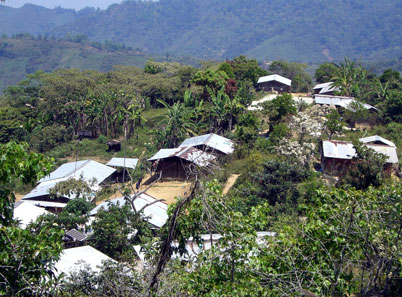

Les communautés indiennes subissent les politiques des gouvernements successifs qui persistent à oublier leur existence, les laissant vivre dans une extrême pauvreté, sans électricité, sans eau, sans aucune aide au développement et en délaissant complètement pour ces populations les domaines de la santé (malnutrition, infections, mort infantile…), de l'éducation (analphabétisme …), et de la justice.

Les indigènes vivent chichement d'une agriculture vivrière sur de micro-exploitations. A des récoltes bien maigres, s'ajoutent de lourdes carences alimentaires liées essentiellement à une alimentation peu variée et à une consommation de viande très exceptionnelle (réservée aux grandes fêtes religieuses). L'eau potable est rare et il est fréquent de parcourir plusieurs kilomètres pour s'en approvisionner. La plupart des familles vivent dans une pièce unique sur un sol de terre où un foyer ouvert sert à la fois de mode de chauffage et de moyen de cuisiner. Ce foyer central est source de nombreux problèmes : irritations oculaires, problèmes pulmonaires et brûlures graves. S'ajoute un accès au soin impossible car trop coûteux, et trop distant. Au total, on note une espérance de vie inférieure de vingt ans à la moyenne nationale…

Les Tzotzils, les Tzeltals, et les Ch'ols sont les trois groupes principaux à l'origine de la révolte du 1er janvier 1994 en réaction à l'oppression des peuples indiens au Mexique. Ils sont également les trois groupes autochtones prédominants :

Tzotzil - 36% de la population autochtone totale de l'état

Tzeltal - 34.5%

Chol - 17.4%

|

Cliquer pour zoomer |

S'ajoutent d'autres groupes ethniques et autant de langues indiennes:

Zoque - 5%

Tojolabal - 4.7%

Lacandón,

Motozintleco,

puis les groupes Mame, Chuj, Kanjobal, Kekchis, Jacalteco, Kakchiquels, Ixils (populations d'immigrés guatémaltèques), constituent les 2.3% restant de la population autochtone de l'état.

|

|

Les Tzotzil :

Les Tzotzils (ou Tzotziles) appartiennent à la subdivision tzeltalan de la grande famille linguistique maya. Ils sont arrivés dans les terres montagneuses du Chiapas vers 100 av. J.-C. et se sont divisés en plusieurs groupes qui n'ont, semble-t-il, jamais constitué une unité au cours de leur histoire. Ils sont essentiellement répartis dans les villes de Chamula, San Andrés Larraínzar, San Bartolomé de Los Llanos, Zinacantan et Panthelhó, et autour de celles-ci.

Comme les autres peuples mayas de la région, ils ont commencé à subir la colonisation espagnole à partir de 1524. Les guerres, les maladies européennes et le travail forcé ont considérablement réduit leur population et affecté leurs traditions sociales et religieuses. Néanmoins, certains Tzotzil ont résisté farouchement à la christianisation et à l'assimilation. Aujourd'hui, ils constituent les groupes les plus vindicatifs à l'égard de la société. Esclaves, puis ouvriers agricoles, sans droits ni possessions, dans les grandes plantations de café, ils se sont révoltés à plusieurs reprises et ont fini par obtenir quelques terres qu'ils cultivent en collectivité ou individuellement. Ils pratiquent un syncrétisme religieux où la Vierge est Lune, mère du Christ / Soleil, et leurs principales ressources sont les récoltes traditionnelles de maïs, de haricots et de courges.

|

|

Les Tzeltal :

Les Tzeltal (ou Tzeltales), comme les Tzotzil, appartiennent également à la subdivision tzeltalan de la grande famille linguistique maya. Leurs deux langues se sont vraisemblablement différenciées vers le XIIIe siècle. En 100 av. J.-C., ils se sont établis sur les terres montagneuses du Chiapas. En 1524, les Espagnols font la conquête de cette région, les obligeant à travailler pour eux et à leur payer des impôts. Toutefois, ils se révoltent en 1712, mais leur tentative échoue : bon nombre d'entre eux sont tués ou sont contraints de s'exiler. Après l'indépendance du Mexique en 1821, les Tzeltal, sans terre, sont devenus des ouvriers agricoles dans les haciendas, ces grandes propriétés qui appartiennent aux Ladinos, et cette situation n'a guère évolué, même après la nouvelle Constitution de 1917.

Dans les années quatre-vingt, les Tzeltal et d'autres peuples mayas, lassés de cette vie misérable, ont occupé les exploitations qui les employaient, récoltant le café pour leur propre compte et y construisant leurs maisons. Ils ont ensuite proposé d'acheter les terres et ont adressé leurs revendications au gouvernement qui les a acceptées. Les Tzeltal vivent dans de petites communautés et sont essentiellement agriculteurs. Ils pratiquent un syncrétisme religieux mélangeant le christianisme et d'anciennes croyances mayas.

|

|

Les Chol :

Les Chols appartiennent à la famille linguistique maya cholan, du nom de ses ancêtres précolombiens. Au XVIe siècle, le territoire des Chols s'étend le long du Rio Usumacinta, du nord du Guatemala à la côte. Les Chols résistent aux incursions espagnoles, militaires ou missionnaires. Afin d'obtenir leur reddition, les envahisseurs fournissent, pendant un siècle, un effort soutenu, et y parviennent en 1690. La plupart des survivants de la " pacification " sont installés dans la région du Chiapas, au Mexique. Ils continuent à vivre relativement indépendants de l'influence espagnole jusqu'au milieu du XIXe siècle. À cette époque, des investisseurs allemands et américains créent des plantations de café où les Chols sont employés dans des conditions déplorables. Dans les années trente, grâce à la réforme agraire qui suit la révolution mexicaine, ils prennent le contrôle de certaines plantations.

Dans les années soixante, des Chols obtiennent de nouvelles parcelles de terre, le gouvernement mexicain les autorisant à occuper la jungle, inhabitée depuis le XVIIe siècle. La population Chol réside à Tila, Tumbala, Salto de Agua, Palenque, et, en dehors de ces centres urbains, sur de petites parcelles de terres. Une grande majorité de Chols pratique la culture traditionnelle du maïs, des haricots et des courges (ainsi que celle d'autres produits comme la vanille, les fruits, etc.), mais aussi l'élevage de bétail. La langue chol varie en fonction des communautés, mais elle reste très proche du maya de la période classique (entre 300 et 900).

|

|

Les Lancadon :

« Tout un monde » : Les univers Mayas et le Zapatisme

Document audio / © Radio France - France Culture, samedi 4 novembre 2006.

http://www.cetri.be/spip.php?article196&lang=fr/

Interviews dans les communautés Maya de la forêt Lacandone, commentaires de Patrick Perez, auteur de La Petite Encyclopédie Maïa, l’environnement des Lacandons de Lacanja, et de Bernard Duterme, sociologue et directeur du CETRI. Près de 500 ans après l’arrivée des conquistadors, l’univers maya subsiste dans les communautés du Mexique. A la faveur des mouvements néo-zapatistes, les descendants des « vaincus » revisitent leur héritage, en revendiquant d’être « égaux et différents ».

FICHIER à télécharger : |

Le dossier " Histoire de la communauté Lacandone "

est un document au format PDF, élaboré par "Maderas de Pueblo del Sureste"

|

|

| Accueil |